- 2023-10-24

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

1.はじめに

地球温暖化防止、カーボンニュートラル、SDGs等を目標とした社会活動が求められている。

建築分野では、ZEH住宅、太陽光発電、水素エネルギー等の研究開発が活発に展開されている。

筆者は材料施工分野を専門としている。

材料施工の視点からは、建築物の長寿命化がCO2削減や環境負荷低減に大きく貢献することを強調したい。

旧聞で恐縮であるが、1997年に京都で開催されたCOP3に際しての日本建築学会会長声明では、①「建築分野における生涯二酸化炭素排出量は、新築では30%削減が可能であり、また今後はこれを目標に建設活動を展開することが必要である。

」、②「二酸化炭素排出量の削減のためには、我が国の建築物の耐用年数を3倍に延長することが必要不可欠であり、また可能であると考える。」と述べている。

建築物の長寿命化がCO2低減や環境負荷低減に直結していることを再認識していただきたい。

本稿では、建築物の長寿命化に関連している外壁改修技術について解説したい。

2. 「改修標仕」および「改修監理指針」における外壁改修の変更ポイント

2.1 「改修標仕」改定および「改修監理指針」改訂

2022年3月末に国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(以下、「改修標仕」)が令和4年版に改定され、それに伴って国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針」(以下、「改修監理指針」)も令和4年版に改訂された。

以下では、令和4年版の「改修標仕」および「改修監理指針」における外壁改修工事について、注意すべき変更ポイントを解説する。

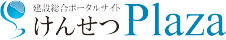

2.2 コンクリート打放し外壁における樹脂注入工法

コンクリート打放し外壁におけるひび割れ部改修工法の一つである樹脂注入工法について、表-1に示すように、「改修標仕」(平成31年版)では低粘度形と中粘度形の注入エポキシ樹脂を使用するよう規定されていた。

「改修標仕」(令和4年版)ではJISに適合する注入エポキシ樹脂とのみ規定され、すなわち、高粘度形であっても条件によって使用できることとなった。

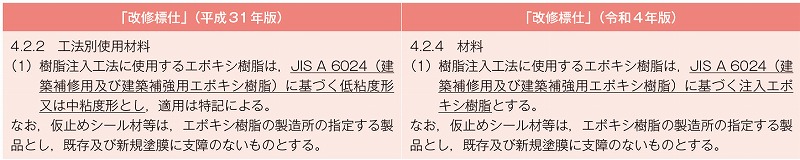

表-2には「改修監理指針」における変更ポイントを示している。

「改修監理指針」(令和4年版)では0.5mm未満のひび割れには低粘度形を用い、0.5mm以上のひび割れには中粘度形または高粘度形を使用するとしている。

また参考情報として、最近はJIS A 6024の規定を満たすアクリル樹脂系の注入材があり、湿潤箇所や低温時の適用例のあることが追記された。

すなわち、「改修標仕」(平成4年版)では、注入エポキシ樹脂の粘度については特に規定せず、条件に合致する粘度を選択できるようにしている。

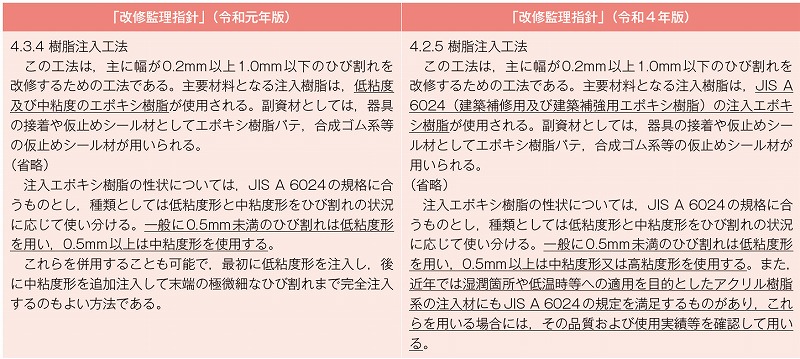

2.3 アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法におけるエポキシ樹脂の注入

モルタル塗り仕上げ外壁およびタイル張り仕上げ外壁の浮きに対する代表的改修工法として「アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法」が挙げられる。

この工法の施工に関して、「改修標仕」では表-3に示すような変更がなされた。

ポイントは表中の下線部であり、「改修標仕」(平成31年版)ではエポキシ樹脂を「アンカーピン固定部の最深部から徐々に注入する。」こととなっているが、「改修標仕」(令和4年版)では「徐々に注入する。」と、「アンカーピン固定部の最深部から」注入することは削除されている。

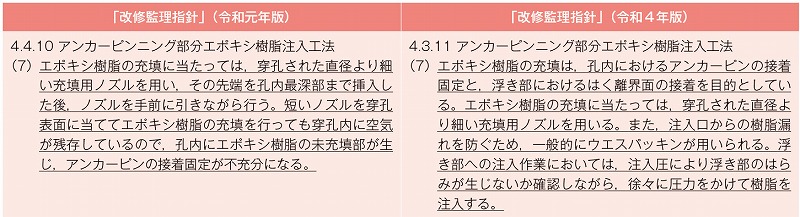

「改修監理指針」では表-4に示すように修正されている。

すなわち、「改修監理指針」(令和元年版)では「穿孔された直径より細い充填用ノズルを用い、その先端を孔内最深部まで挿入した後、ノズルを手前に引きながら行う。短いノズルを穿孔表面に当ててエポキシ樹脂の充填を行っても穿孔内に空気が残存しているので、孔内にエポキシ樹脂の未充填部が生じ、アンカーピンの接着固定が不充分になる。」としているが、「改修監理指針」(令和4年版)では「エポキシ樹脂の充填に当たっては、穿孔された直径より細い充填用ノズルを用いる。また、注入口からの樹脂漏れを防ぐため、一般的にウエスパッキンが用いられる。

浮き部への注入作業においては、注入圧により浮き部のはらみが生じないか確認しながら、徐々に圧力をかけて樹脂を注入する。」としており、「改修監理指針」(令和元年版)で指摘している、①最深部までのノズルの挿入、②短いノズルの場合の空気の残存、③エポキシ樹脂の未充填部については言及していない。

この変更は、日本建築仕上学会大会で発表された「アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法における注入樹脂充填性の検証」1)に由来している。

この研究は日本樹脂施工協同組合が中心となって実施された。

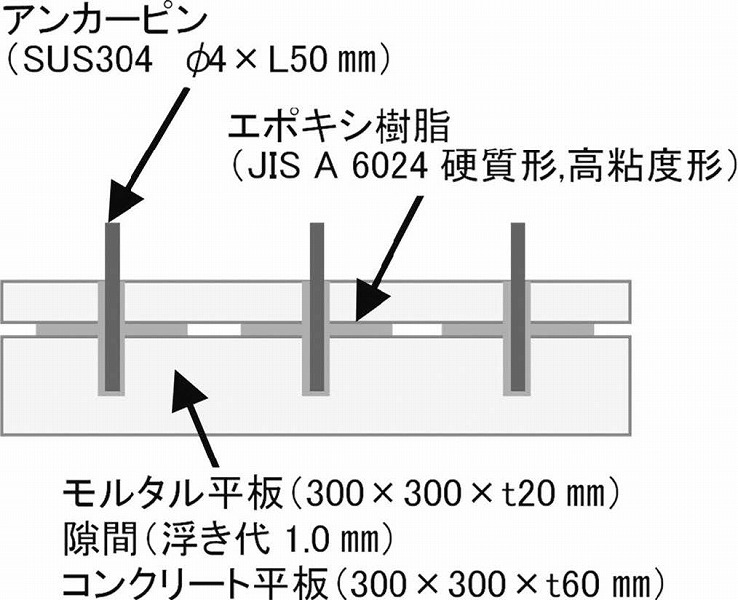

図-1に示すように、コンクリート躯体とモルタル界面の浮きを模した試験体を作製し、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法を実施した。

アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法の施工条件は、表-5に示すA〜Dの4種類とした。

すなわち、浮き代の設定1.0mm、穿孔用の振動ドリル、高粘度形エポキシ樹脂、注入量30g、アンカーピン(SUS304 φ 4mm× 50mm)はA〜Dに共通である。

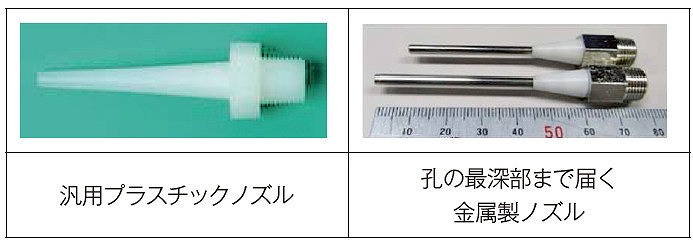

また、樹脂充填用ノズルも図-2に示す汎用プラスチックノズルを共通として、孔の最深部まで届く金属製ノズルは使用しなかった。

A〜Dでは、①穿孔後の孔内清掃、②アンカーピン挿入時のエポキシ樹脂塗付、③アンカーピン挿入時に回転しながら気泡の巻き込みに注意した挿入、の3 要因について変化させ、エポキシ樹脂の充填性を比較した。

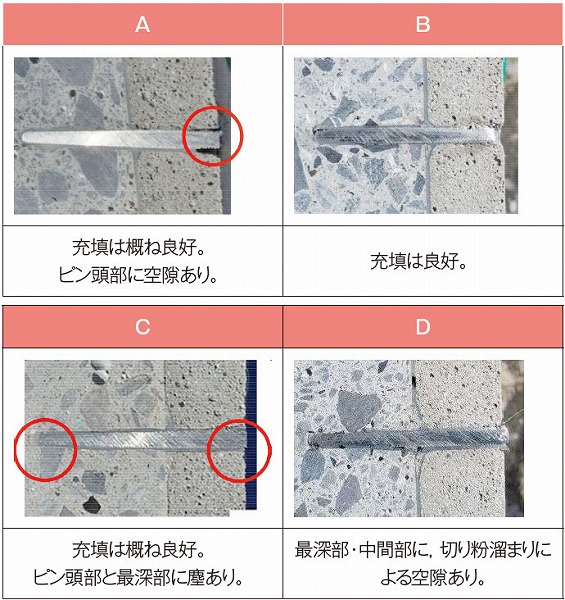

エポキシ樹脂硬化後に試験体のアンカーピン固定部を図-3 に示すように切断し、A〜Dの施工条件におけるエポキシ樹脂充填状況を目視観察した。

その結果、汎用プラスチックノズルを使用した場合でも、図-3のBのように、①孔内清掃を実施し、②挿入前にアンカーピンにエポキシ樹脂を塗付し、③アンカーピンを回転しながら気泡の巻き込みに注意して挿入すれば、エポキシ樹脂充填状況は最深部分を含めて良好であることが確認できた。

このような技術的検証に基づき、「改修標仕」(令和4年版)および「改修監理指針」(令和4年版)では、「アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法」において前述した①〜③を前提として、孔内最深部からの注入を削除した。

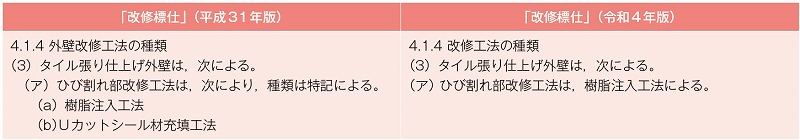

2.4 タイル張り仕上げ外壁のひび割れ改修におけるUカットシール材充填工法の削除

タイル張り仕上げ外壁のひび割れ部改修工法の種類は、表-6に示すように、「改修標仕」(平成31年版)では「樹脂注入工法」、「Uカットシール材充填工法」であるが、「改修標仕」(令和4年版)では「樹脂注入工法」のみとなっている。

タイル張り仕上げ外壁のひび割れ部改修に「シール工法」が適用できないのは従来どおりであるが、「改修標仕」(平成31年版)までは改修工法のひとつとして「Uカットシール材充填工法」が挙げられていた。

今回、「改修標仕」(令和4年版)において「Uカットシール材充填工法」は記載されなくなったが適用できなくなるわけではない。

その意味するところは、ひび割れ部改修工法は、①ひび割れ部のタイルを除去した後に、②モルタル塗り仕上げ外壁やコンクリート打放し仕上げ外壁のひび割れ部改修工法としての「Uカットシール材充填工法」を適用し、その後のタイル除去部分に、③「タイル部分張替え工法」(または「タイル張替え工法」)を適用するものと考えて、タイル張り仕上げ外壁に対しては「Uカットシール材充填工法」を記載しないという趣旨である。

ややこしくて恐縮だが、タイル張り仕上げ外壁 の場合は、①タイル除去+②モルタル塗り仕上げ外壁やコンクリート打放し仕上げ外壁に対する「Uカットシール材充填工法」+③「タイル部分張り替え工法」または「タイル張替え工法」の組み合わせと考えている。

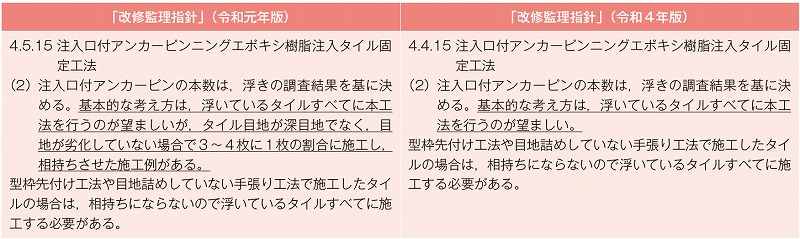

2.5 「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」における相持ち施工例の削除

「改修監理指針」(令和4年版)では、「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」の解説において、表-7に示すように、「改修監理指針」(令和元年版)に記述していた相持ち施工例(タイル1枚ごとに固定しない)を削除した。

「改修監理指針」に解説されているように、「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」は、タイル陶片の浮きを注入口付アンカーピンとエポキシ樹脂の注入で固定する工法で、小口タイル以上の比較的大きなタイルに適用するのが原則であり、小さなタイルには適用できない。

タイルの大きさについて、小口タイル以上を目安としているのは、小さなタイルではピンの本数が極端に増え実用性に欠けることと、ピンの収まりの関係から、タイル表面を2段掘りあるいは皿堀りするので、タイルに一定以上の厚みが必要となるためである。

しかし、最近は、50二丁タイル等に対しても施工例が出てきている。

特記により適用する際は、事前に試験施工を行うなどして、アンカーピン頭部の納まりや、穿孔によるタイル割れの有無等を確認する必要がある。

そして、小さなタイルに対して適用する場合、ピンの本数を低減する目的で「改修監理指針」(令和元年版)に記述されたように、①タイル目地が深目地でなく、②目地が劣化していない場合を条件として、3〜4枚に1枚程度の割合で施工し、相持ちさせる施工例も存在した。

しかし、「改修監理指針」に記述されているように、原則は浮いているタイルすべてに施工することである。

したがって、原則に立ち返り、相持ち施工が許容されているという誤解を与えないために施工例の記述を削除した。

相持ちさせる改修工事は、技術的検証を行った上で、「改修標仕」ではなく「特記仕様書」を作成し、それに基づき実施することとなる。

3. 外壁複合改修工法

3.1 「改修監理指針」における記述の見直し

「改修監理指針」(令和4年版)の4章9節では「改修標仕」以外の外壁改修について紹介している。

その中の「4.9.2 外壁複合改修工法」について大幅に記述を改訂した。

外壁複合改修工法は「改修標仕」では採用されていないものの、「改修監理指針」では以前より解説されていた。

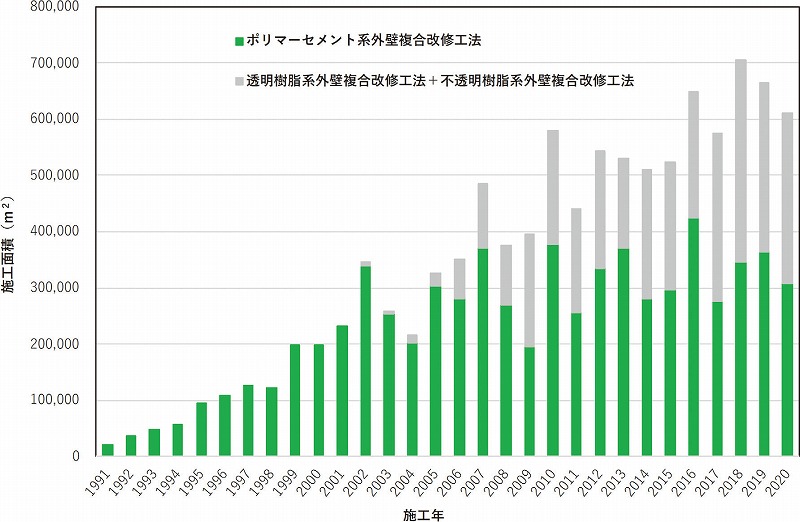

外壁複合改修工法の施工実績は図-4に示すように増加しており、令和2年10月には外壁複合改修工法協議会が設立された。

協議会では外壁複合改修工法の標準化作業が行われ、その成果は「外壁複合改修工法ガイドブック」2)として刊行された。

「改修監理指針」(令和4年版)の「4.9.2 外壁複合改修工法」では、外壁複合改修工法の経緯、外壁複合改修工法の分類、使用材料の種類、外壁複合改修工法の性能基準、外壁複合改修工法の施工標準等について、「外壁複合改修工法ガイドブック」2)を引用している。

その概要を以下に示す。

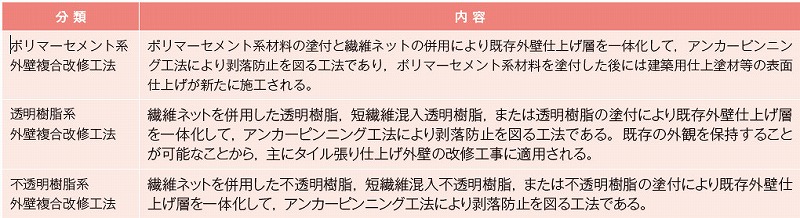

3.2 外壁複合改修工法の分類

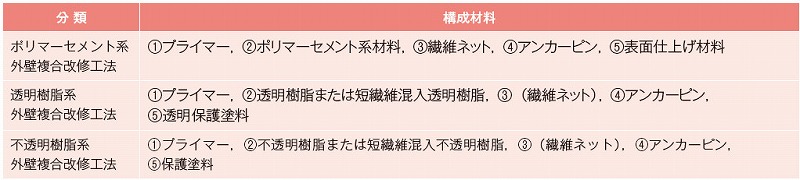

外壁複合改修工法は、外壁面への塗付材料に基づいて表-8に示す3種類に区分できる。

なお、独立行政法人都市再生機構(以下、UR都市機構)「保全工事共通仕様書」ではポリマーセメント系外壁複合改修工法を「専用フィラー塗り工法」、透明樹脂系外壁複合改修工法を「透明樹脂塗り工法」と呼称している。

3.3 外壁複合改修工法の性能基準

外壁複合改修工法は表-8に示すように分類され、それぞれの工法は表-9に示す材料で構成される。

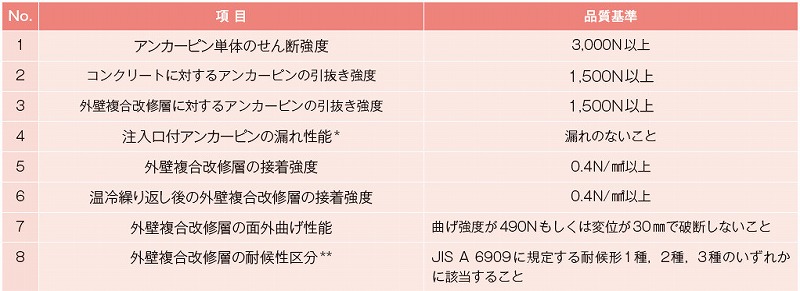

外壁複合改修工法の性能を、統一された試験方法で評価し、その基準を明確化するために、表-10に示す外壁複合改修工法の性能基準を定めた。

なお、外壁複合改修工法の性能基準を定めるにあたっては、以下に示す既存の基準等を参考にしている。

①注入口付アンカーピンの品質・性能基準 2013年3月改訂(独立行政法人建築研究所・日本建築仕上学会報告書)

②平成7年11月27日建設省告示第1860号によって示された建設技術評価制度「外壁複合改修構工法の開発」の開発目標、評価項目および評価基準

③ UR都市機構「機材及び工法の品質判定基準・仕様登録集令和2年版」第二章(工法編)14(外壁複合補修工法)に示された品質判定基準

④建設技術審査証明を取得した外壁複合改修工法に示された開発目標

⑤外壁複合改修工法に関する既往の研究発表

3.4 外壁複合改修工法の適用について

外壁改修工事では、「改修標仕」に準拠して工事を実施することが一般的である。

「改修標仕」に標準化されていない外壁複合改修工法に関しては、特記仕様書を作成して適用することとなる。

「改修標仕」に示された外壁改修工法に加えて、「何故、外壁複合改修工法が必要であるのか」、「どのような場合に特記する必要があるか」という点について、外壁複合改修工法協議会は以下のように考えている。

①庇先端、ベランダ先端、出隅部、笠木等の剥落危険性が高い部位への適用

このような部位に対して「改修標仕」に示された工法を適用する場合は、剥落に対する安全性を高める目的で、ステンレスなまし線による引金物、付加的なアンカーボルトによる固着等の対策を講じるのが一般的である。

しかし、外壁複合改修工法を適用する場合は、剥落防止効果が高いため、ステンレスなまし線による引金物、付加的なアンカーボルトによる固着等の対策が不要となる。

UR 都市機構では、セメントモルタル塗り仕上げ外壁やタイル張り仕上げ外壁における庇先端部、ベランダ先端部、出隅部、笠木等の剥落危険性が高い狭小部分へ適用する工法として、「保全工事共通仕様書 平成10年版」に外壁複合補修工法を導入した経緯がある。

その後、「保全工事共通仕様書 平成20年版」において外壁全面に適用した。

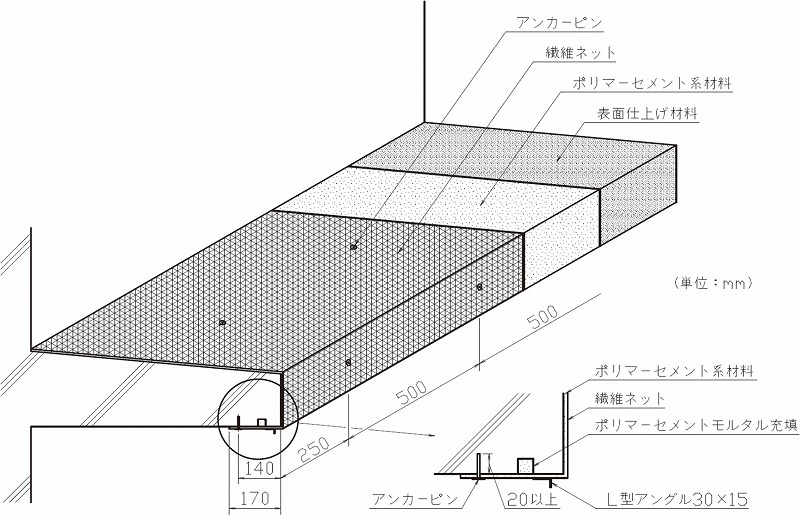

庇先端部へのポリマーセメント系外壁複合改修工法の適用例を図-5 に示す。

②長期経年後の外壁全面改修

「改修標仕」の外壁改修工法は劣化部分に対するひび割れ部改修、浮き部改修、欠損部改修、目地改修である。

大規模修繕を1 〜2 回程度経験して比較的長期間経年した建築物では未改修部分の劣化が比較的短期間に進行することが考えられる。

短い周期で、ひび割れ部改修、浮き部改修、欠損部改修、目地改修をその都度適用することは、経済的ではない。

一方、外壁複合改修工法は、残存する未劣化部分(健全部分)も予防保全として適用対象に含めて、外壁全面に対して外壁複合改修工法を適用する。

すなわち、「改修標仕」で標準化された改修工法と外壁複合改修工法では、外壁全面の剥落に対する安全性が大きく異なる。

剥落に対する安全性を確保し、経年後の大規模修繕工事の周期を長期化し、LCC(ライフサイクルコスト)を低減するためには、外壁複合改修工法が適していると考えられる。

③タイル直張り工法によるタイル張り仕上げ外壁の改修

タイル直張り工法による外壁の浮き部改修に関しては、(注入口付)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法等の改修工法をそのまま適用することは難しい。

「改修標仕」のタイル張り仕上げ外壁に対する改修工事は、セメントモルタル下地を有するタイル張り仕上げ外壁を対象としている。

タイル直張り外壁に「改修標仕」で規定される(注入口付)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法等をそのまま適用すると、浮きの拡大やエポキシ樹脂の漏出等の問題が生じることが懸念される。

したがって、「改修標仕」に標準化された工法を適用するとすれば、「タイル部分張替え工法」または「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」を選択することとなる。

例えば、50二丁(45mm× 95mm)タイルの直張り仕上げ外壁を対象とする場合、対象とするタイル陶片全てに「注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」を適用すれば、改修コストがかさむことになる。

また、「タイル部分張替え工法」を適用したとしても、それ以外の部分のタイル張りに対して状態監視保全が必要である。

このような事情を考慮した場合、外壁複合改修工法の適用は合理的な選択肢の一つであると考えられる。

4. まとめ

本稿では外壁改修工事に関して、令和4年に改定された「改修標仕」の変更ポイントを解説し、

「改修標仕」以外の工法として外壁複合改修工法を紹介した。

外壁改修工事は建築物の長寿命化を図るうえで重要な工事である。

本稿で紹介した以外にも新しい材料や工法が多数提案されている。

外壁改修工事を実施する場合は、「改修標仕」、「改修監理指針」およびその他の技術資料等を十分理解したうえで工法選定を行う必要がある。

(参考文献)

1)片山、渡部、松原、本橋「アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法における注入樹脂充填性の検証」、日本建築仕上学会大会学術講演会研究発表論文集、pp.131-134、2022年10月

2)(一社)外壁複合改修工法協議会編「外壁複合改修工法ガイドブック」2022年7月

【出典】

積算資料公表価格版2023年11月号

最終更新日:2023-10-24

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版