- 2024-03-19

- 特集 道路の安全・安心 | 積算資料公表価格版

はじめに

一般社団法人全国道路標識・標示業協会は、道路標識および路面標示ならびに防護柵等の交通安全施設に関する研究開発および安全・安心な交通社会の実現を目指して各種の取組みを進めています。

交通安全施設の設計や設置方法などの技術に関する調査研究を行うため、常設委員会を設置して各種事業を行っています。

2006年以降、全標協・愛知県協会を中心に全国各地で「子どもを守ろうプロジェクト」を実施し、6回大会からは全国大会として学校、PTA、自治体、道路管理者、警察(公安委員会)など関係団体、関係機関と連携した各地での実績が報告されています。

こうした活動の中で、標識委員会、路面標示委員会、環境・防護柵等委員会が合同でワーキンググループを設置して検討を行い、「通学路・スクールゾーンの安全対策」について整備ガイドライン(以下、ガイドライン)をとりまとめました。

このガイドラインでは、通学路・スクールゾーンの安全対策に取り組んでいる自治体に向けて、道路の状況に応じた防護柵や標識、標示、カラー塗装などについての交通安全施設の必要性を記載しています。

ここではガイドラインで提案された整備事例を紹介いたします。

1.通学路・ スクールゾーンの安全対策の実施手順

交通安全対策の実施方法は道路状況によって異なります。

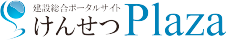

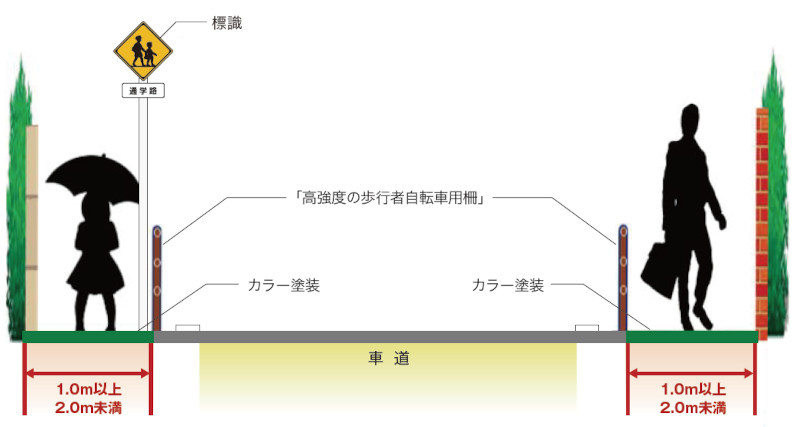

対策事例の方法は、車道と歩道の区分があり歩道の幅員が2.0m以上ある場合、もう一つは歩道幅員が1.0m以上2.0m未満の場合です。

なお1.0m未満の場合でも警察(公安委員会)と協議して中央線の抹消や一方通行規制を行えば歩道幅員を確保することが可能となります。

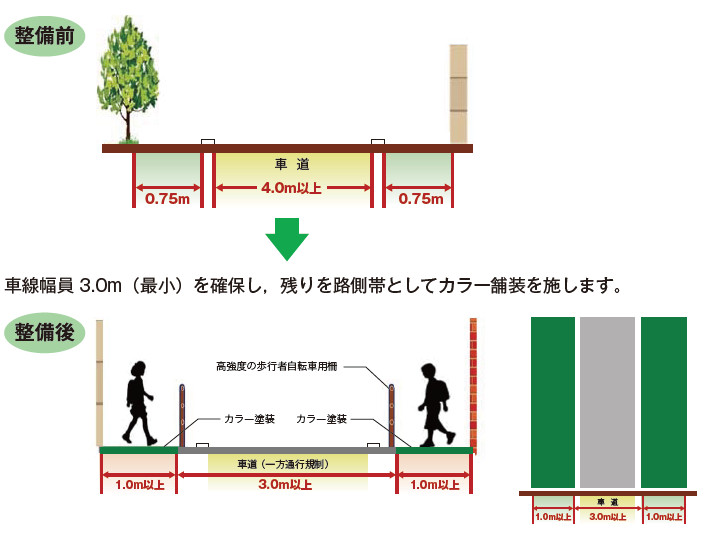

また道路を改良し、片側に歩道を寄せて設置する方法もあります(図- 1)。

2.道路構造令における生活道路について

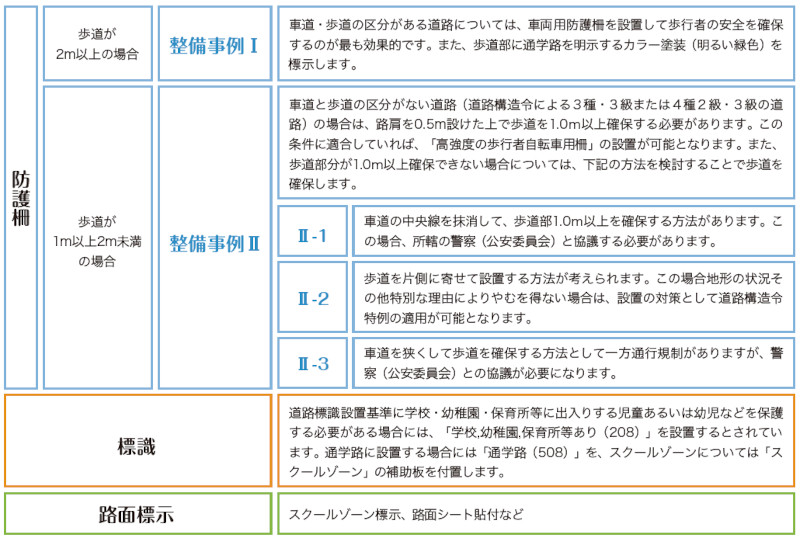

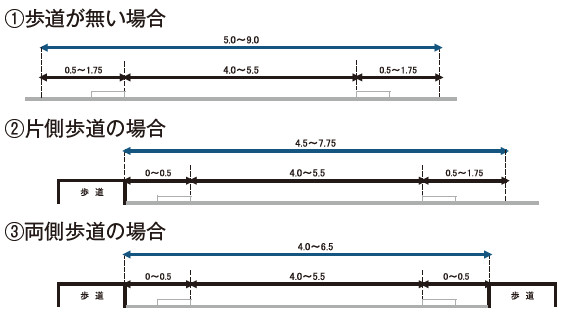

生活道路は、道路構造令において主として3種5級および4種4級に区分されます。

3種5級および4種4級の道路には車線がなく、車道のみで構成される道路であり、停車、乗用車相互のすれ違い、消防活動等を考慮し、車道の幅員は4.0mとされています。

最小道路幅員は(4.0m)に、路肩の最低幅員は(片側0.5m)を加え、5.0mになります(図- 2)。

3.防護柵を用いた安全対策について

生活道路における道路幅員や障害物の状況は千差万別であり、その地域のおかれた環境に応じて適切な安全対策を検討・実施することが重要です。

次ページから防護策を用いた安全対策について、道路環境に応じた整備事例を紹介します。

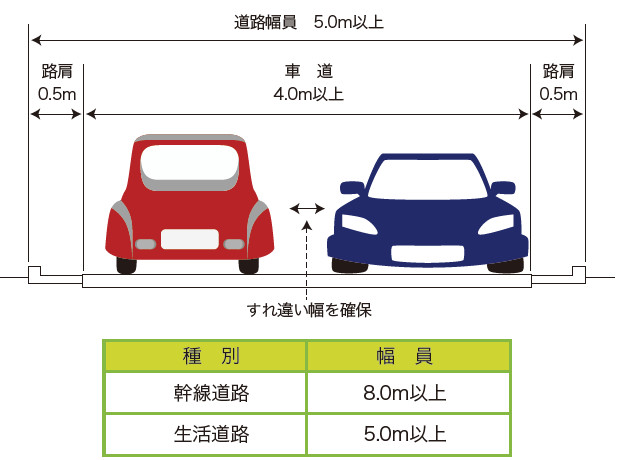

整備事例Ⅰ 車両用防護柵の設置と歩道のカラー化

歩道幅員が2.0m以上ある場合

歩行者を車両から保護すべき場所では車両用防護柵(C種)を設置して、歩道内をカラー塗装(明るい緑色)にします。

通学路を利用する児童に通学路、スクールゾーンであることを強調することができます。

●車両用防護柵の設置について

防護柵の設置については、「防護柵の設置基準」に一般的技術基準が定められています。

防護柵は、車両を対象とする「車両用防護柵」と歩行者を対象とする「歩行者自転車用柵」に区分されています。

車両用防護柵は、主として進行方向を誤った車両が路外・対向車線または歩道等に逸脱するのを防ぐとともに、車両乗員の傷害および車両の破損を最小限にとどめて、車両を正常な進行方向に復元させることを目的としています。

歩行者自転車用柵は、歩行者および自転車(以下「歩行者等」という)の転落、もしくはみだりな横断を抑制するなどを目的としています。

整備事例Ⅰでは歩道幅員が2.0m以上である場合、歩行者にとっても安全性の高い「車両用防護柵」の設置をすすめます。

また、歩行者の通行を見通せるガードパイプ型が効果的です(写真-1、2)。

整備事例Ⅱ 「高強度の歩行者自転車用柵」の設置と歩道のカラー化

歩道と車道が分離されていない道路で 歩道幅員が1.0m以上、2.0m未満の場合

歩道が設けられていない道路で路面標示によって区画されている歩行者の通路を「路側帯」とよんでいます。

路側帯の幅員は原則として0.75m以上とされており、歩道幅が2.0m未満の場合は「高強度の歩行者自転車用柵」の設置を推奨します。

●歩行者自転車用柵について

歩行者自転車用柵は、歩行者等の転落防止や横断防止などを目的として歩車道境界に設置するものです。

また都市内の道路などにおいて走行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別することのみにより歩行者等の安全を確保することが必要な区間には、歩行者自転車用柵の設置をおすすめします。

歩行者自転車用柵については、大人が寄りかかる場合でも耐えうる強度を有するものをP種とし、集団で押す場合の力にも耐えられるものをSP種としています(写真- 3)。

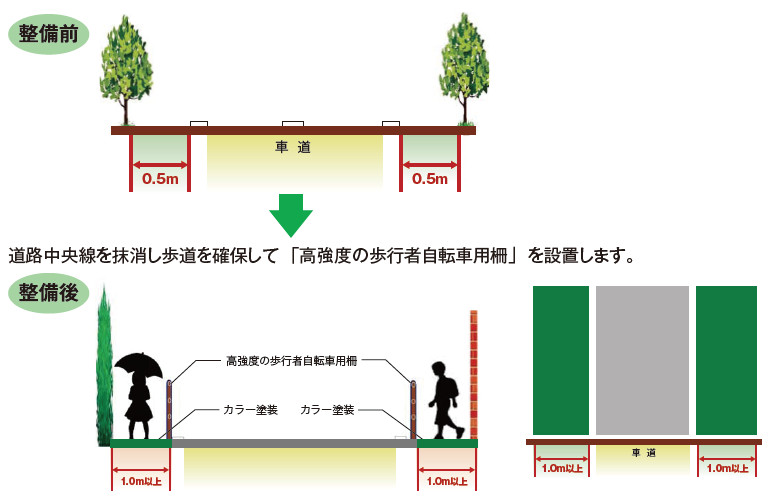

整備事例Ⅱ-1道路中央線を抹消し歩道を確保

道路中央線を抹消して車道幅員を4.0mから5.5m未満とし、残存幅員(2.0m以上)を歩道にすることができれば、整備事例Ⅰを参考に車両用防護柵(C種)の設置が可能となります。

また、歩道幅員が1.0m以上2.0m未満であれば整備事例Ⅱの高強度の歩行者自転車用防護柵の設置が可能です。

歩道空間部が1.0m未満の場合は道路中央線を抹消して歩道を確保することを検討します。

道路中央線の抹消については、所轄の警察(公安委員会)との協議が必要です。

生活道路において中央線を抹消することで自動車の走行速度を抑制し、事故の発生を防止する効果も期待できます。

実施方法と車線幅

・2車線を路側帯の拡幅により1車線化(中央線抹消)し、車線幅員を4.0 ~ 5.5mに設定します。

通行する自動車の速度の抑制度合、大型車の運行状況、歩行者や自転車の交通状況を考慮して設定することが必要です(図- 3、写真- 4)。

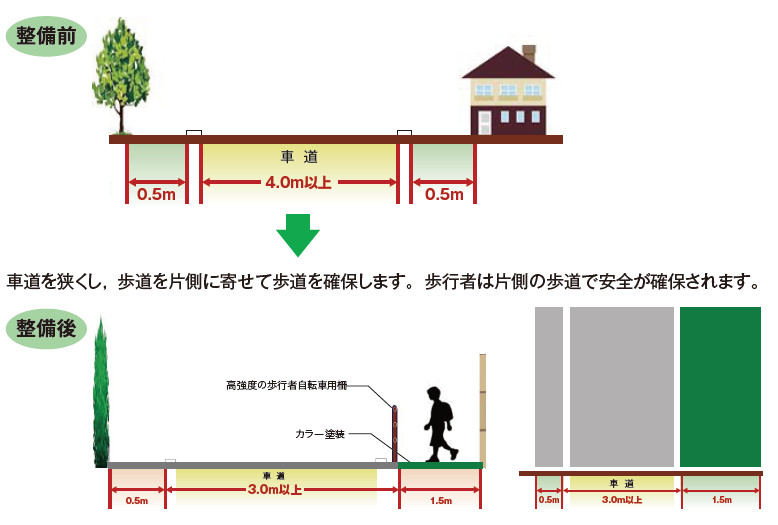

整備事例Ⅱ-2歩道を片側に寄せて設置する

地形の状況、その他の理由によりやむを得ない場合には、歩道を片側に寄せて設置する方法が考えられます。

歩道幅員を2.0m以上確保できれば車両用防護柵(C種)を、1.0m以上であれば

「高強度の歩行者自転車用柵」を設置して安全対策を施します。

また、歩道部にはカラー塗装(明るい緑色)を行って通学路であることを明示します。

整備事例Ⅱ-3 車道を狭くして一方通行規制にする

一歩通行規制が可能な場合には、車道幅員を3.0m以上として歩道を設置します。

歩道の幅員は2.0m以上確保できれば車両用防護柵(C種)を、1.0m以上であれば「高強度の歩行者自転車用柵」を設置することが可能です。

4.通学路・スクールゾーンの設定と安全確保道路標識の整備事例

1)通学路の設定と安全確保

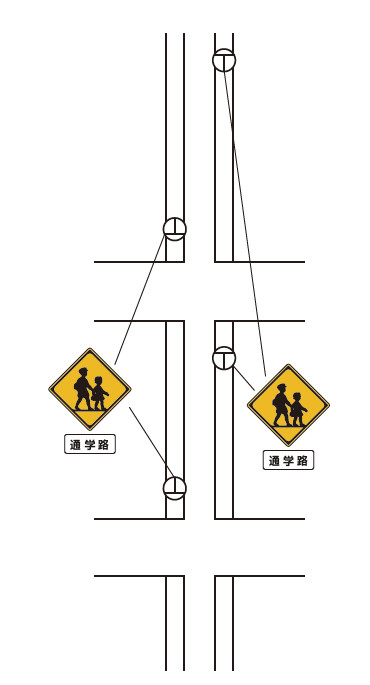

通学路については、警戒標識「学校、幼稚園、保育所等あり(208)」を通学路である通路の区間で学校等の出入口から1.0km以内の区域に設置します。

なお、通学路に設置する場合には必ず「通学路(508)」の補助標識を取り付けます(図- 4)。

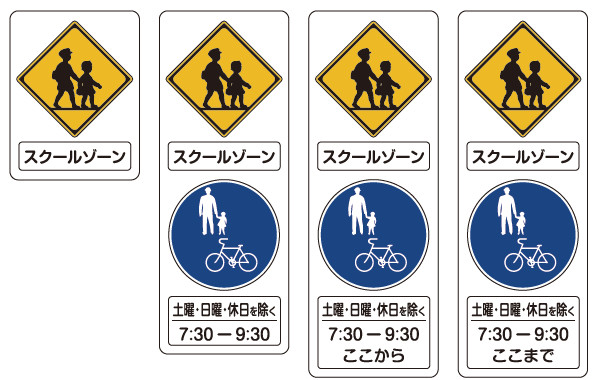

2)スクールゾーンの設定

スクールゾーンについては、幼稚園および小学校を中心に周囲500mを範囲とする道路について設定します。

歩道幅員1.5m以上確保できる場合は、入口に「スクールゾーン」の補助標識を設置します。

また道路幅員が4.0m未満の場合は、歩行者自転車専用道路の時間指定を行い、一般交通車両の進入を防止します。

詳細については、道路法、道路交通法を参照してください。

なお、各法律条文を考慮すると、道路管理者および公安委員会で協議のうえ時間指定を含む規制標識を設置することができます。

スクールゾーンの表示方法については、これ以外にも各自治体独自で取り決めた表示方法があります(図- 5)。

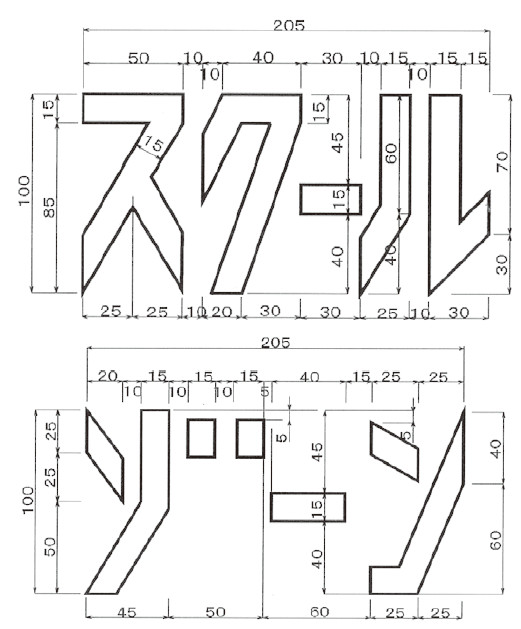

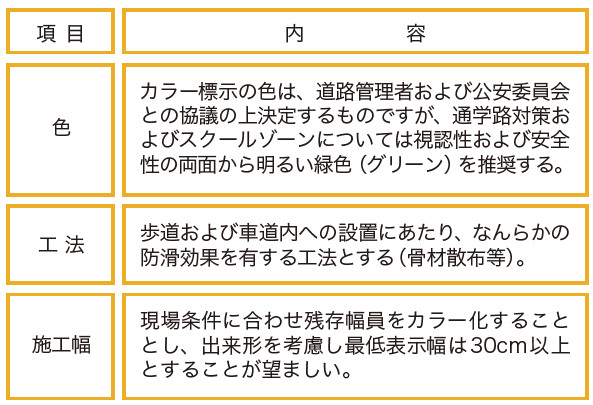

5.スクールゾーン標示

スクールゾーン区域内であれば「スクールゾーン」の道路標示を路面に描きます(写真- 7)。

区域外であれば「学校、幼稚園、保育所等あり(208)」標識と「通学路(508)」標識を設置します。

現地の道路状況にもよりますが、路側帯の拡幅、路面のカラー化等は即効性が高い安全対策です。

路面へのカラー塗装は道路管理者との協議が必要ですが、歩道部分の安全性を強調するためにグリーン(明るい緑色)で標示することを基本とします(図- 6、7)

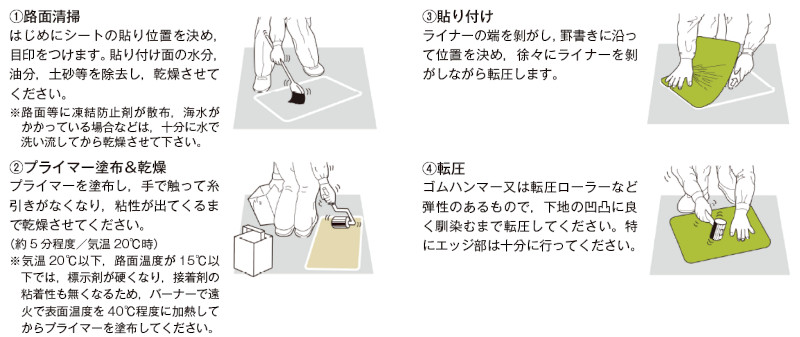

6.路面シートを貼付する

スクールゾーンや通学路を表示した路面シートを貼り注意喚起を促します。

路面シートは耐久性の良い路面標示用シートを使用します。

デジタルプリントで多色印刷ができます。

表面に滑り止め加工がしてあるものが適しています。

一般的に路面標示用シートは厚みが1.5mmで、耐久性に優れた合成ゴムを素材とし、表示面にグラフィック印刷が可能です。

通学路、スクールゾーン表示のほか、「止まれ」「学童に注意」など注意喚起の絵や写真、イラスト、文字を印刷できます。

施工については、路面を清掃し、プライマーの塗布後、シートを貼り付け、十分な転圧を必要とします(図- 8)。

【出典】

「通学路・スクールゾーンの安全対策 整備ガイドライン」一般社団法人全国道路標識・標示業協会

【出典】

積算資料公表価格版2024年4月号

最終更新日:2024-03-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版