- 2024-07-19

- 特集 公園・緑化・体育施設 | 積算資料公表価格版

はじめに

独立行政法人都市再生機構(以下、「UR都市機構」という)は、地方公共団体や民間事業者との役割分担の下、大都市および地方都市において、都市機能の高度化や居住環境の向上に資する都市の再生を実施することを目的として設置された国の政策実施機関である。

都市の魅力向上や地域の活性化、防災性の向上など、まちが抱える課題を解決するため、まちづくりの構想・計画づくり等のコーディネートを行うとともに、さまざまな事業制度・手法を活用して目指すまちづくりの実現を支援している。

本稿では、まちづくりの課題解決の事業手法の一つとしてUR 都市機構が実施する公園事業について、近年の取組を紹介する。

1. UR都市機構が実施する公園事業

1-1 都市公園受託事業

地方公共団体の委託に基づき、地方公共団体が設置する都市公園の建設等をUR 都市機構が受託する事業である。

企画、構想、計画、設計、発注、監督、検査等の専門技術を要する行政事務を代行し、都市再生に資する根幹的な都市公園(面積概ね4ha以上)の建設等を行う。

UR 都市機構の前身である住宅・都市整備公団が発足した昭和56年に創設され、これまでに261箇所で実施している(令和6年4月現在、事業中を含む)。

近年の事例として、静岡県藤枝市において令和2年度より藤枝総合運動公園の改修事業を受託している。

「蹴球都市ふじえだ」の主要拠点であり、災害時は広域避難地として機能する同公園において、サッカー場のバックスタンド屋根付き観客席を新設した。

藤枝市は令和6年1月にリニューアルされたサッカー場において「サッカーのまち100周年記念式典」を開催した(図-1)。

1-2 防災公園街区整備事業

地震災害に対し脆弱な構造となっている都市の既成市街地において、地方公共団体の要請に基づき、UR都市機構が工場跡地等を機動的に取得するとともに、防災公園(面積概ね1ha以上)と周辺市街地の整備改善を一体的に実施することにより、都市の構造的な防災機能の強化を図る事業である。

UR 都市機構が出資金により公園用地の先行取得を行うとともに、地方公共団体に代わって国の補助金事務を行い、直接施行により公園の施設整備、用地再取得を行う。

平成11年度第二次補正予算で創設され、これまでに26箇所で実施している(令和6年4月現在、事業中を含む)。

同事業は、災害時の避難地や防災活動拠点等の整備による防災・減災機能の強化とともに、公共施設の再編、平常時の賑わい創出や高齢者・子育て支援など、地域の課題解決のツールとして活用されており、近年の取組事例を後述する。

1-3 こどもまんなか公園づくり支援事業

地方公共団体の要請に基づき、UR都市機構が周辺の市街地整備と住まいに身近な遊び場となる都市公園の整備を一体的に実施することにより、こどものための近隣地域の生活空間を形成する

「こどもまんなかまちづくり」を加速化する事業であり、令和6年度に創設された。

防災公園街区整備事業と同様に、地方公共団体の要請に基づき、UR都市機構が国の補助金(こどもまんなか公園づくり支援事業)の事務を行い、直接施行により公園整備等を行う。

また、まちづくりのコーディネート段階で公園計画の策定を支援することも可能であり、公園を活かしたまちづくりの新たなツールとしての活用が期待される。

2. としまみどりの防災公園(IKE・SUNPARK)(東京都豊島区)

2-1 公園概要

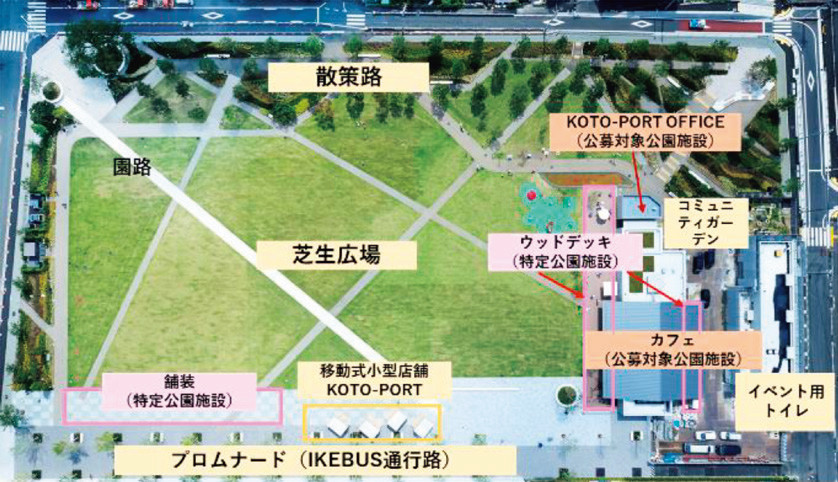

としまみどりの防災公園は、池袋駅から東約 1.0km強、池袋副都心エリアと木造住宅密集地域に隣接する面積約1.7haの都市公園である。

造幣局東京支局の移転に併せ、同公園は災害時の周辺地域からの避難機能の他、救援物資搬入および集配拠点、ヘリポート機能を有する一時避難場所、また池袋副都心の新たな賑わいの拠点として計画。

UR 都市機構が防災公園街区整備事業により公園を整備し、豊島区(以下、「区」という)は令和2年12月に「IKE・SUNPARK(イケ・サンパーク)」として全面開園した(図-2)。

2-2 事業の特徴

同公園では、管理運営を見据えた整備を行うため、区とUR都市機構は設計、施工、管理をそれぞれ担う企業が構成するコンソーシアムを公募する「設計施工管理一体発注方式」を採用した。

この結果、良好な施設整備とともに、発注スケジュールの短縮が図られた。

また、区は「公募設置管理制度(Park-PFI)」を活用し、民間活力を活かした管理運営の視点による整備を実現した。

施設整備においては、上位計画とUR都市機構の防災公園整備の実績に基づき、災害の発生直後、発生後3日間、3日以降の各活用形態を踏まえ、防火樹林帯、管理棟、防災倉庫、かまどベンチ、防災井戸、耐震性貯水槽、ソーラー照明灯等基本的な防災施設を整備したほか、平常時の賑わいの創出を目指し、区、UR都市機構、コンソーシアムが連携して協議調整を行い、既往技術に創意工夫を加えた設計、施工を行った。

2-3 事業効果

管理運営を見据えた整備として、舗装断面構造において、災害時の物資集積運搬やヘリポート機能、平常時のイベント開催等に伴う資材搬入に対応する耐圧基盤等を採用した。

災害時用トイレは倉庫棟に併設し、上水と井戸水を水源とすることでイベント時の使用も可能になるなど、災害時の利用と平常時の賑わいを見据えた防災公園の整備が実現した。

また、Park-PFI事業者は公園施設の建蔽率10%上乗せ、設置管理許可期間の延伸のインセンティブを活用し、公募対象公園施設(カフェ等)と特定公園施設(ウッドデッキ等)の整備を行うとともに、指定管理者として自主事業による小型店舗「KOTO-PORT」の営業を行っている(図-3)。

造幣局移転後の災害時の活用と新たな地域の賑わいの創出が地域の課題だったが、開園後の同公園は、カフェ、芝生広場、遊具広場各々の場所で楽しむ人々で溢れ、賑わいが絶えない。

また、区が大規模な防災イベントを開催するなど、事前防災啓発の場としても活用されている。

3. 安満遺跡公園(大阪府高槻市)

3-1 公園概要

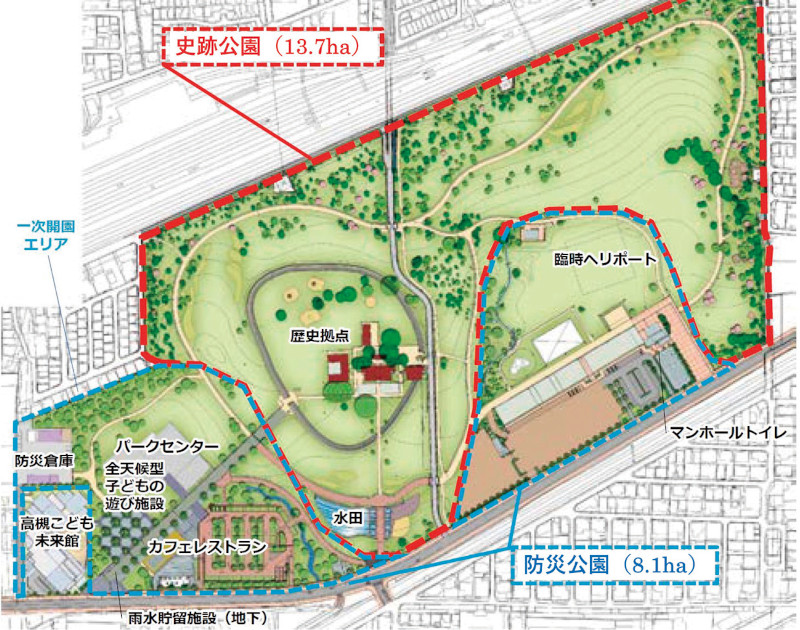

安満遺跡公園は、大阪府高槻市のJR 高槻駅から東約1.0㎞に位置し、甲子園球場5個分にあたる面積約22haの都市公園である。

高槻市の中心

部にある史跡安満遺跡(約2500年前の弥生時代の環濠集落跡等を含む国宝級の集落遺跡)と京都大学附属農場という歴史・環境資産を活かし、「市民と育てつづける公園」をコンセプトに構想を策定。

広域避難地としての防災機能とともに、市民活動拠点や子育て支援機能の導入、民間活力の導入による賑わい創出等を計画。

UR 都市機構が防災公園街区整備事業により公園を整備し、高槻市は令和元年3月の一次開園を経て、令和3年3月に全面開園した(図-4)。

3-2 事業の特徴

安満遺跡公園のうち約8.7ha(防災公園約 8.1ha、公共公益施設用地約0.6ha)はUR都市機構が防災公園街区整備事業として整備を行い、その北側の大学農場跡地を含めた一帯の約13.7haを高槻市が史跡事業により整備を進めた。

高槻市は、公園、歴史、防災を専門とする学識経験者や市民によるワークショップ等で幅広い意見を取り入れながら整備構想を策定。

UR都市機構もこの段階から参画し、一部区域はあえて作り込まず、時代やニーズに合わせて柔軟に完成度を高められるハーフメイドエリアとした。

公園全体の盛土による地下遺構の保護・保存、農場管理棟等を歴史体験施設や民活レストランとしてリノベーションして歴史拠点とするとともに、避難広場、耐震性貯水槽、防災倉庫、災害用ヘリポート、マンホールトイレ等の防災機能を整備した。

あわせて、市民活動拠点となるパークセンター、民間活力導入による全天候型の子どもの遊び施設やカフェ等の整備も行い、隣接する公共公益施設用地に建設された「高槻子ども未来館」と一体で子育て支援拠点となる等、新たな市民文化醸成の拠点となっている。

また、市民メンバーによる「安満人倶楽部」によるさまざまな活動が展開されており、ネーミングライツおよび市民の寄付を活用したサステナブルな運営管理が進められている(図-5)。

3-3 事業効果

弥生時代の遺構と大学農場跡地を含む貴重な歴史・環境資産を活用することにより、SDGsに貢献する緑の空間の確保や地域防災力の向上を実現した。

開園後、多くの親子連れで賑わい、多様な市民活動が繰り広げられる等、“市のシンボルとなる市民共有の公園を市民とともに育て続ける”ことが実践されている。

4. うめきた公園(大阪市)

4-1 公園概要

うめきた公園は、JR 大阪駅の北側、旧梅田貨物駅の区域のうち「うめきた2期区域」において整備中の面積約4.5haの都市公園である。

西日本最大のターミナル駅前に大規模な公園を整備することで、災害時の広域避難場所を確保するとともに、圧倒的で比類なき魅力を備えた「みどり」を中心とした、世界の人々を惹きつける「大阪の顔」となる都市空間を備えたまちづくりの実現を目指している。

UR 都市機構が防災公園街区整備事業(一部、土地区画整理事業)により、公民連携のもとで公園整備を進めており、令和6年9月6日のうめきた2期区域の先行まちびらきにより一部開園し、令和9年春に全面開園する予定である(図-6)。

4-2 事業の特徴

うめきた2期区域では、都心部におけるこれまでにない魅力をもった大規模な「みどり」の空間の創出や、ライフデザイン・イノベーションをテーマとした新産業の創出拠点の形成等により、「『みどり』と『イノベーション』の融合拠点」の実現を目指している。

UR都市機構は、大阪府、大阪市、三菱地所株式会社を代表企業とするグラングリーン大阪開発事業者JV9社(以下、開発事業者)、JR 西日本等と連携し、うめきた2期地区の土地区画整理事業と防災公園街区整備事業による基盤整備を進めている。

開発事業者は、うめきた2期区域でのプロジェクト名称を「グラングリーン大阪」に決定した(図-7)。

うめきた公園の整備では、UR都市機構が公共によるベースグレードの公園整備に加え、開発事業者のデザイン提案等によるまち全体の魅力を高めるアップグレードを実施している。

また、開発事業者による設置許可施設として、芝生広場とあわせて1万人規模のイベント等ができる「大屋根施設」、ライフデザイン・イノベーションに資する新製品・技術・アート等が体験できる「ネクストイノベーションミュージアム」、企業や市民活動の拠点となる「みんなのキューブ」、遊びと学びを体験できる「エデュテインメントキューブ」などが整備される。

災害時には広域避難場所の一部となることから、帰宅困難者などの避難場所として機能することを想定し、マンホールトイレや防災スピーカー、備蓄倉庫等を備えるとともに、緊急時の出入りも想定した入口部の広幅員確保や仮設水槽を設置できるスペースの確保など災害時の防災機能の強化を図っている。

環境配慮にも積極的に取り組んでいる。

生物多様性への配慮として、淀川や大阪城公園における生態調査から誘致目標種を掲げ、これらの生物の生息に配慮した環境を計画している。

また、グリーンインフラとして、公園内の雨水を活用するため地中に浸透する砕石貯留槽を設置するとともに、雨水再利用貯留槽を設置し、雨水の灌水利用を行う等、公園内で水資源の活用を図る。

道路部では公共下水管による下水熱利用を行い、南公園内の施設で活用するなど、CO2削減のための環境負荷低減にも取り組んでいる。

4-3 事業効果

うめきた2期区域は大阪の玄関口として、大阪・関西の発展をけん引するとともに、国際競争力の強化に資する拠点の形成推進に寄与することが期待されている。

うめきた公園は、うめきた2期区域の防災性の向上やみどりの景観形成ととともに、国内外から多様な人々を呼び込み、来園者に対する体験や学びの機会提供、実証実験によるイノベーションの創出の場となることが期待されている。

おわりに

UR 都市機構では、地方公共団体が抱えるさまざまなまちづくりの課題解決のツールとして、公園の計画から設計、施工に至る一連のプロセスを支援している。

近年はPark-PFI(公募設置管理制度)等の公園における民間活用のニーズが高まっており、ハード整備だけでなく、開園後の管理運営を見据えた事業スキームの構築や利活用の提案などのコーディネートも重要になっている。

今後も地域のニーズや課題に対応した公園まちづくりを支援してまいりたい。

【出典】

積算資料公表価格版2024年8月号

最終更新日:2024-07-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版