- 2024-07-19

- 特集 公園・緑化・体育施設 | 積算資料公表価格版

はじめに

佐世保市中央公園( 以下、「中央公園」とする)は、佐世保市の中心部に位置し戦後の佐世保の歴史を市民と共に歩み、親しまれてきた公園です。

近年、佐世保市が行う地方創生リーディングプロジェクトの一つである、名切地区再整備の一環として本公園のリニューアル事業を実施してきました。

本稿では、今回実施した中央公園のPark- PFI事業について紹介します。

1.佐世保市の紹介

佐世保市は、長崎県北部にある人口約24万人の中核市です。

明治22年に海軍鎮守府が開庁したことを契機に、計画的に都市基盤が整備され、明治35年に村から市になり、令和4年4月1日には市政施行120周年を迎えました。

戦後は、平和産業港湾都市として造船業を基幹産業として発展し、現在は、造船業とともに、県北地域の観光や商業サービス業の中心、西九州させぼ広域都市圏をけん引する連携中枢都市となっています。

「佐世保」と聞くと、世界で最も美しい湾の一つとして認定された「九十九島」や「米海軍佐世保基地」、「佐世保バーガー」、「ハウステンボス」などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか(写真-1、2、3)。

地勢的には、海と山に囲まれたわずかな平地に市街地が形成され、コンパクトな街中にさまざまな都市機能と防衛施設、港湾施設が詰まった特徴的な都市です。

また、我が国本土の西の端にあり、24万人程の人口規模でありながら、元気な商店街があるというところも大きな魅力・特徴の一つです。

本市の中心市街地では、昭和の終わり頃からさまざまな再開発プロジェクトを進めてきており、継続的に市民参加や公民連携を図り、より良いまちづくりを目指してきたところ、現在は行政主導だけでなく、民間のまちづくり活動を受けて行政の取組みを生み出すという好循環が生まれつつあります。

2. これまでの中央公園

1) 中央公園の変遷

中央公園は、佐世保市の中心市街地にあり、中央公園を中心とした一帯が一般的に「名切地区」と呼ばれています。

戦前は、公営市場や商店が並ぶ本市の一等地でしたが、戦後、米軍に接収され、主に将校向けの住宅地として大きく様相を変えました。

終戦後は復興が進み、図書館、児童文化館、市民会館など教育・文化施設の集積がなされました。

一方で、「都市に緑を」という市民の声が大きくなり、市民のための公園とするため、昭和39年に国に陳情を行い日本への返還を果たしました。

その後、市民総参加の「市民がつくる、市民のための公園」とするために、名切中央公園の計画アイデアを募集し、寄せられた500点を超える応募作品を参考にしながら、憩いの森や水辺の散策道、噴水などリニューアル前の中央公園を整備しました。

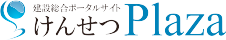

また、これまでの中央公園に設置されていた主な施設としては、図書館、スポーツ広場、噴水広場、児童文化館、交通公園、県立武道館、テニスコート、ゲートボール場などがありました(図- 1)。

2) 中央公園の老朽化と課題

中央公園は、整備から約50年が経過し、公園施設の老朽化や児童文化館の移転などに伴い、以前のような活気が見られなくなっていました。

また、 スポーツ広場は、 そのほとんどがソフトボールやグラウンドゴルフ利用者であり、「YOSAKOIさせぼ祭り」の会場として活用されるなど幅広い活動の場として利用されていたものの、日常的な市民の利用は行われていない状況でした。

また、「名切地区」は、「名切谷」とも言われ、市道名切俵町通線沿いの平坦地の背後には急峻な斜面緑地を有しています。

中心市街地における貴重な緑地空間ではありつつも、地形を生かして設置されていた遊具が老朽化により利用禁止となり、草木がうっそうと繁茂し、暗い雰囲気があったことから、人が寄り付きにくく、治安上も懸念がありました(写真- 4、5)。

このように、本市中心市街地における貴重な公園というポテンシャルを生かしきれておらず、市民が近づきにくくなっている状況を改善したいという思いがありました。

3. 事業実施の背景

1) 名切地区まちづくり構想

名切地区には本公園の他に中学校や市民会館、ふれあいセンターなどの公共施設が集積していましたが、全体として老朽化が進み、既に利用していない施設もありました。

このような中で、老朽化した施設のリニューアルや、利用を廃止した施設の跡地の利活用など、個々の施設の再整備の在り方を検討することとなりました。

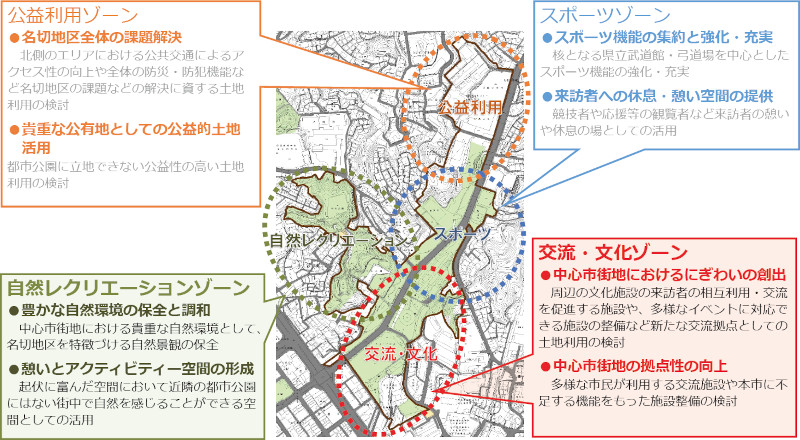

中心市街地に位置する貴重な公有地であるこのエリアが市民の憩いや交流の場として、またこれからの佐世保市の教育・文化・スポーツなどを振興する場としての役割を十分に発揮できるように、地区全体の土地利用などの方針を整理した「名切地区まちづくり構想」を平成29年1月に策定しました(図- 2)。

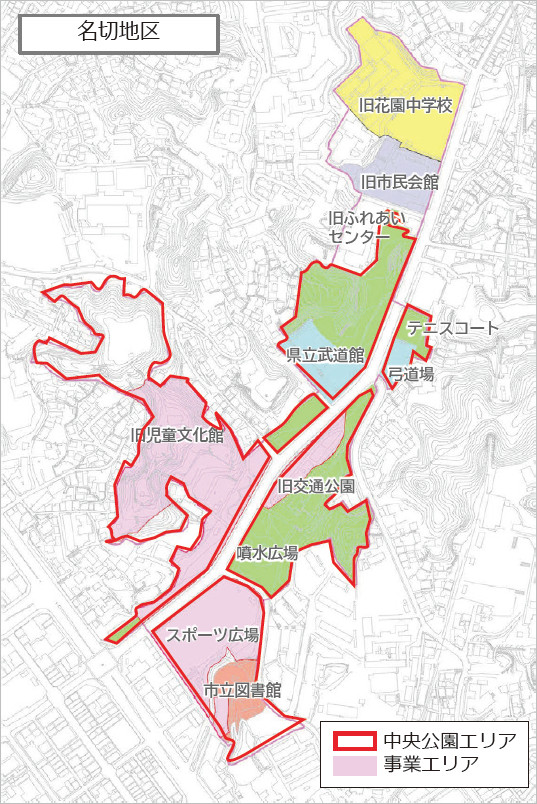

本構想の基本理念として「佐世保を象徴する場所として『憩い』と『交流』を創出する拠点づくり」を掲げ、名切地区を「交流・文化ゾーン」、「自然レクリエーションゾーン」、「スポーツゾーン」、「公益利用ゾーン」と特色の異なる4つのゾーンに分けてそれぞれ土地利用の方針を定めています。

本事業は、中央公園全体の13.7haのうち、既に図書館や武道館として利用されている区域などを除く「交流・文化ゾーン」と「自然レクリエーションゾーン」の一部となる5.4haを対象としました(図- 3)。

「交流・文化ゾーン」では、周辺の文化施設の来訪者の相互利用や交流を促進するような施設、多様なイベントに対応できる施設の整備など新たな交流拠点としての土地利用の検討を行うこととしました。

また、佐世保市民のみならず、県北地域や九州北西部からの来訪が見込めるような本市に不足する機能をもった施設の整備などによって、中心市街地の拠点性を強化するゾーンとして位置付けました。

「自然レクリエーションゾーン」では、中心市街地の貴重な自然環境や景観の保全を図り、起伏に富んだ空間において、近隣の都市公園にはない街中で自然を感じることができる空間として、大人も楽しめ、家族が訪れることができる活用策を検討し、憩いとアクティビティー空間を形成するゾーンとして位置付けました。

これらの基本方針を本事業のコンセプトに反映させて、事業の実施方針を作成していきました。

4. 事業スキーム

1) さまざまな制度の活用

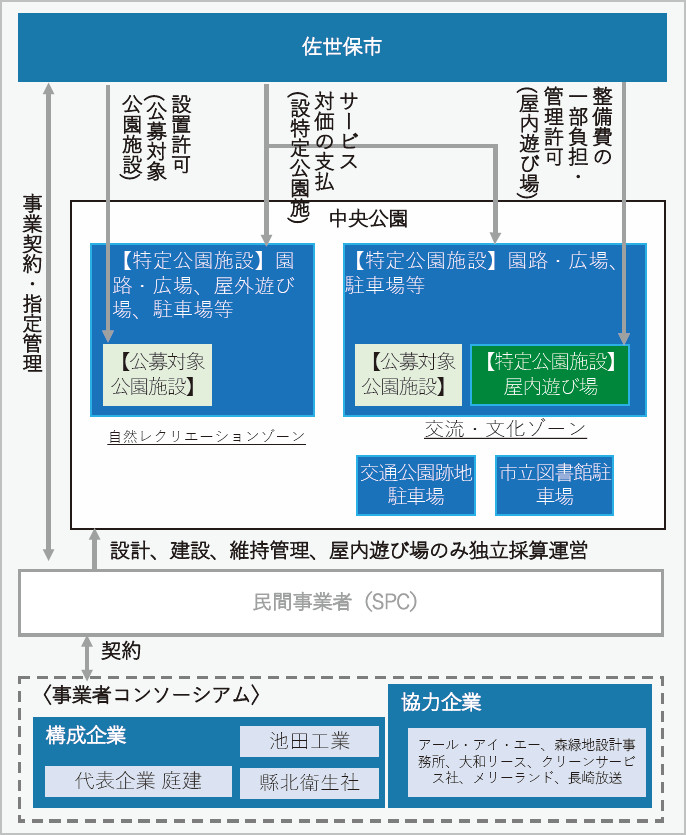

本公園の整備手法は、Park-PFIとPFIを併用したもので、全国でも初めての取組でした。

Park-PFIを活用し、民間活力を導入することで、公園利用者の利便性を向上する公募対象公園施設の設置を行い、民間の創意工夫を取り入れた公園の魅力向上を図ることとしました。

また、当該施設から生じる収益を活用して、既存施設の撤去から、新たな園路、芝生広場といった特定公園施設を整備しました。

この特定公園施設の整備費用をPFIのサービス購入型とすることで、財政負担の平準化を図ることとしました。

今回の事業は、中央公園だけでなく、名切地区全体の公有地の活用によって得られる収益をもって名切地区再整備事業全体の収支を合わせることを目指していました。

しかし、本公園の整備時点では、一部の跡地活用しか決まっておらず、財政負担の平準化を図る必要性があったことから、PFIの併用に至りました。

Park-PFIとPFIの併用にあたっては、それぞれ基づく法律や手続きが違うため、国土交通省との協議を何度も重ねた上で、PFIの手続きを基本にPark-PFIの手続きを読み替えて事業者の募集や選定を行いました。

また、特定公園施設の一つである屋内遊び場は、当初、民営化を考えていましたが、市民の利用料金をできるだけ安く運営することを目指していたことから、建物の躯体は市が所有し、屋内遊び場の運営に対しては、管理許可を行い、独立採算事業として管理運営を行うこととしました。

その他の施設は、指定管理者制度の導入や、設置管理許可を行い、事業者による維持管理・運営を行うこととしました(図-4、5)。

2) 公募対象公園施設の使用料の設定

自然レクリエーションゾーンは、斜面に棚田のような園地が形成され、事業採算性が比較的低いと想定されるゾーンではありましたが、これを有効活用したいと考えていました。

また、事業全体としても、設置管理許可使用料として歳入をあげるよりも、より魅力的な民間投資による施設の整備や公園管理を充実して欲しいとも考えていました。

そのため、事業採算性が高いと見込まれる交流・文化ゾーンと一体的な事業とするとともに、設置管理許可使用料を1円/ ㎡・年以上として提案できるようにしました。

3) 推進体制

中央公園のリニューアルにおいては、名切地区全体のまちづくりを行う企画部政策経営課が事業計画から公募までを主導し、施設を所管する公園緑地課や子ども政策課と共に、募集要件詳細の検討や関係者との協議などを行いました。

また、本事業によって、これまでとは違う公園の利用や運営形態となることから、地元との調整に加え、既存施設の利用団体やイベント主催者には、名切地区まちづくり構想の段階から説明を行ってきました。

事業者決定後も、実施設計段階において、リニューアル後のイベント開催を見据えた調整や、新たに設置するキャンプ場での煙や騒音などが周辺に支障がないことの事前確認など、入念な地元調整を行いました。

4)佐世保PPPプラットフォームの活用

平成28年度に設立した佐世保PPPプラットフォームを活用し、2年ほどかけて事業者と意見交換を行いました。

屋内遊び場は比較的に新しい業態であり、運営者が少ないことが想定されていたため、屋内遊び場事業の確保がコンソーシアムの組成に影響があることが懸念されていました。

そこで、PPPプラットフォームにおいて、異業種交流会を行い、民間事業者どうしのネットワークづくりを支援しました。

その他、商工会議所を通じた市内企業への周知・案内の他、プラットフォームの運営委託者のネットワークにより、九州圏内の企業などにも周知・案内を行いました。

5. 事業の概要

1) 事業実施体制

地域の造園企業が代表企業を担うSPCにより公募対象公園施設および特定公園施設の整備・運営・維持管理を行っています。

代表企業と構成企業は全て地元の企業であり、それを市外・県外企業が支える形となっています。

2) 公園リニューアルのコンセプト

事業者の提案では、「育てる公園・佐世保フロンティアパーク」をコンセプトとして、にぎわいの中心として時代や街、市民とともに成長する場づくりを行うために、「つくる」から一歩踏み込んで「育てる」に着目した7つの方針をもとに整備・運営・維持管理を行っています(図- 6)。

3) 各施設の概要

「交流・文化ゾーン」では、スポーツ広場があった場所に、特定公園施設として屋内遊び場や芝生広場、駐車場、公募対象公園施設として、飲食店、食物販店を整備しました(写真-6、7)。

また、交通安全学習の場である交通公園があった場所には、特定公園施設として駐車場と公募対象公園施設のコンビニを整備しました。

屋内遊び場は、リニューアルした公園のランドマークとなっています。

佐世保の海と山を連想する青色と緑色の内観となっており、海に浮かぶ船型の遊具を中心に、島々をイメージしたアトラクションを設置しました。

0歳から小学生までの幅広い子どもたちが、天候に左右されず頭も体も存分に使って遊べる場となっています(写真-8)。

芝生広場は、本市のシンボルである九十九島を意識した海辺の景観を表現し、島しょの岩礁をイメージした蛇籠や植栽、舗装パターンによって九十九島の穏やかな多島海を表現しています。

植栽帯は、テーマを設定して九十九島など沿岸植生の特徴や多様性を表現し、本市の特性が表現されたデザインが取り込まれており、佐世保らしさを表現しています。

食物飯店は、事業提案の段階では、県外企業の協力を得て、公園全体をカフェに見立てたテイクアウト店を整備することとしていましたが、コロナ禍の中で内容を変更し、チャレンジショップ的な食物販施設であるパークダイナーを整備することになりました。

このパークダイナーは造船の街をイメージし、コンテナで造ったテイクアウト店となり地元の飲食店が出店しています(写真-9)。

「自然レクリエーションゾーン」のうち既存施設であった児童文化館や屋外遊具エリアを中心にリニューアルを行いました(写真-10、11)。

児童文化館は解体し、公募対象公園施設であるオートキャンプ場を整備しました(写真-12)。

また、高低差があり段々に園地が形成されていた場所には、上段から屋外遊び場、デイキャンプ場、カフェとコアイノベーション施設が整備され、開かれた空間として生まれ変わりました(写真-13)。

このような特色ある空間デザインなどが高く評価され、令和5年度第39回都市公園等コンクールにおいて国土交通大臣賞を受賞しました。

6. 今後の展望

令和4年4月1日にリニューアルオープンしてから3年目を迎えました。

公園リニューアルのコンセプトでもある「育てる公園・佐世保フロンティアパーク」の育てる公園の第一歩として、整備段階から事業者による、ドングリの苗木をつくるワークショップやツリーハウスの制作が行われてきました。

リニューアルオープン後も、「YOSAKOIさせぼ祭り」や「SASEBO JAM FESTIVAL」など、これまでも佐世保市内で行われていたイベントに加え、SDGsフェスティバルや盆踊りなど新たな大型イベントが定着しつつあります(写真-14)。

また、大型イベントだけでなく、週末には、こどもを対象とした森の工作ワークショップやさまざまなワークショップが開催されるようになりました(写真-15)。

この他にも、雨をテーマとしたワークショップや、夜でも楽しめるBBQ場での屋外調理体験、芝生広場での屋外ナイトシアターなど、工夫を凝らした公園の運営が実施されています(写真-16)。

このようなさまざまなイベント効果が一因となり、1年目から2年目と利用者数を伸ばしています。

今後も、民間事業者のさまざまアイデアのもと、市民とともに育て、魅力ある公園として市民から愛される公園となることを期待しています。

【出典】

積算資料公表価格版2024年8月号

最終更新日:2024-07-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版