- 2024-10-22

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 建設現場における熱中症対策 | 積算資料公表価格版

はじめに

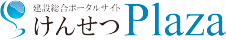

厚生労働省によると2023年の熱中症による職場における死傷者(死亡および休業4日以上の業務上疾病者)数は1,106名、死亡者数は31名であった。

厚生労働省2024年5月31日公表の確定値で、2023年の死傷者数は過去10年(2014~2023年)のうち2018年の1,178名以来2番目に多い発生数となった。

2019年以降の5年間の業種別の熱中症の死傷者数をみると、建設業が最も多く、死亡者数も同様である(図-1)。

※1厚生労働省では例年5~9月までの期間「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」として、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んでいる。

建設現場での多くの作業は日中に屋外で行われるため、夏場は気温が高く湿度も高い環境となる。

また着用する作業服は、安全面などから厚く丈夫な生地を使用していることも多く、汗の蒸散が妨げられ体温が上昇しやすい。

さらに肉体労働により体力の消耗が激しくなると熱中症発症のリスクがさらに高まる傾向がある。

これらの要因が重なり、建設業は全職種の中で最も熱中症発生のリスクの高い職場環境となっている。

このような状況の中、公共工事においては土木工事標準積算基準書を実態に合わせて改定しながら発注機関側・受注者側双方でさまざまな熱中症対策の取組みが行われている。

公共工事における熱中症対策費の計上

公共工事の積算における熱中症対策費については2016年度までは共通仮設費の“イメージアップ経費”「周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する費用」として計上されていた。

イメージアップ経費については、経費の名称とその内容がすぐに結びつきづらいことから、2017年度土木工事標準積算基準書改定により名称を“現場環境改善費”に改め、実績データに基づき経費率の見直しが行われた。

熱中症対策という文言が初めて積算基準書に登場したのはこの時であり、現場環境改善費の「安全関係」項目に「避暑(熱中症予防)」が追加された。

2019年度の積算基準書改定では、工事現場の熱中症対策にかかる費用として、気候および施工期間を考慮した現場管理費の補正が導入された。

具体的には準備や後片付けの期間も含めた工期のうち、最高気温が30℃以上を記録した真夏日の割合を使って算出。

国土交通省が定めた補正係数1.2に真夏日の割合を掛けた数値を補正値(%)として設定。

工事費に補正値を掛けた金額を現場管理費に加える。

※2これまでは積雪寒冷地域で施工時期が冬季期間となる場合に、現場管理費の補正の取組みは行われていたが、図-1のとおり2018年度に猛暑で熱中症になる作業員が多かったことも踏まえ、熱中症対策費用の拡充が図られた。

現在では国土交通省の直轄工事だけでなく、地方自治体の発注工事でも熱中症対策に資する現場管理費補正の取組みは広がっている。

【補正例】

・条件

①対象額:対象工事純工事2億円

②工期300日のうち真夏日50日の場合

補正値=50日÷300日×1.2=0.2

現場管理費(熱中症対策)補正額=2億円×0.2=40万円となる。

補正額は純工事費に比例し、規模の大きい工事では熱中症対策に資する現場管理費補正額が大きくなる。

例えば、同一条件で純工事費20億円規模の工事では現場管理費補正額は単純計算で400万円と試算される。

また、従来の現場環境改善費による熱中症対策費は、これまで通り計上される。

現場管理費補正については、工事期間内の真夏日の実績に基づいて行われるため、補正費用は工事完了前の設計変更時に発注側から受注者である元請け企業へ後払いで支払われる。

しかし、その場合熱中症対策にかかる費用を一部受注者が立て替えるかたちとなるため、受注工事の採算悪化を嫌い、適切な熱中症対策が行われない懸念が生じる。

そこで、熱中症対策に資する現場管理費補正を事前計上する方式が試行的に行われている。

具体的には、最寄りの気象庁の観測地点における直近過去3カ年の日最高気温が30度以上の、5月から10月までの各月毎の平均値を工期期間内の真夏日の算出に用いることで工事発注時に熱中症対策に資する現場管理費補正額を事前計上する。

※3事前計上を実施した場合は、真夏日の実績に基づく精算変更は行わないため、直近過去3カ年より実際の工事期間内の真夏日が多かった場合は、事前計上の補正額は通常の現場管理費補正額よりも少なくなる場合もあるが、建設現場における熱中症対策費用を工事着手時点で受け取ることにより、受注者側が熱中症対策を行いやすいメリットがある。

適切な熱中症対策費用の活用

国土交通省関東地方整備局は「熱中症対策に資する現場管理費の補正(試行) Q&A」を2020年8月24日付けで更新。

※4「現場環境改善費(避暑(熱中症防止)・防寒対策)」と「熱中症対策に資する現場管理費補正」の違いを明示した。

具体的には従来の現場環境改善費(避暑(熱中症防止)・防寒対策)は現場の施設や設備に対する熱中症対策費用(日よけテント、遮光ネット等)とし、熱中症対策に資する現場管理費補正は作業員個人に対する熱中症対策費用(塩飴、経口補水液等効果的な飲料水等)と明示。

それぞれの積算費用が適切な熱中症対策費用として建設現場で活用されることを促している。

猛暑日に休工とできるような工期設定

国土交通省は、2023年3月に直轄土木工事の工期設定指針を改定し、その中で「猛暑日」を天候不良による作業不能日に新たに追加した。

具体的には8時から17時までの暑さ指数(WBGT値)が31以上の時間を足し合わせた日数(1日8時間の日数換算した日数)とし、猛暑日数は過去5カ年の気象庁および環境省のデータより地域ごとの年間の平均発生日数を算出することが基本となっている。

※5国土交通省が先導し、猛暑日を考慮した工期設定を推奨することで、建設現場における熱中症発生リスクを軽減するとともに、建設業の働き方改革を推進する目的もある。

おわりに

建設業において快適な職場環境の実現および作業員の安全対策として熱中症対策は欠かせない。

熱中症対策に資する現場管理費補正の取組みや猛暑日を考慮した工期設定の推奨などにより、公共工事の建設現場では費用面や工程面でさまざまな熱中症対策に取組みやすくなっている。

一方で、熱中症対策だけでなく、暑さによる施工能力の低下をどのように積算に反映するのかという新たな問題も生じている。

公共工事の建設現場においては特に受注者である元請け企業が主体となって熱中症対策が行われるのが理想である。

しかし、建設現場においては受注者である元請け企業の下に、さまざまな専門工事業者から日替わり・週替わりで作業員が出入りし、作業をしていく関係で、熱中症対策についてはどうしても各作業員任せとなってしまう傾向にある。

屋外作業に慣れている作業員が多い建設現場においても、年間の真夏日・猛暑日日数が毎年更新されるようなこれまでに誰も経験のしたことのない状況の中では、元請け企業が主体となって各作業員に行き渡るような熱中症対策をいかに実施できるかが受発注者双方の課題である。

今回のFOCUSでは、熱中症対策に有用な製品・サービスを紹介していく。

※1 出典:厚生労働省「令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)」

※2 出典:国土交通省関東地方整備局「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行概要」

※3 出典:国土交通省港湾局「熱中症対策に資する現場管理費の補正の施行(事前計上)」

※4 出典:国土交通省関東地方整備局「熱中症対策に資する現場管理費の補正(試行)Q&A」

※5 出典:国土交通省「直轄土木工事における適正な工期設定指針」

建設現場における熱中症対策 注目製品

暑熱対策製品

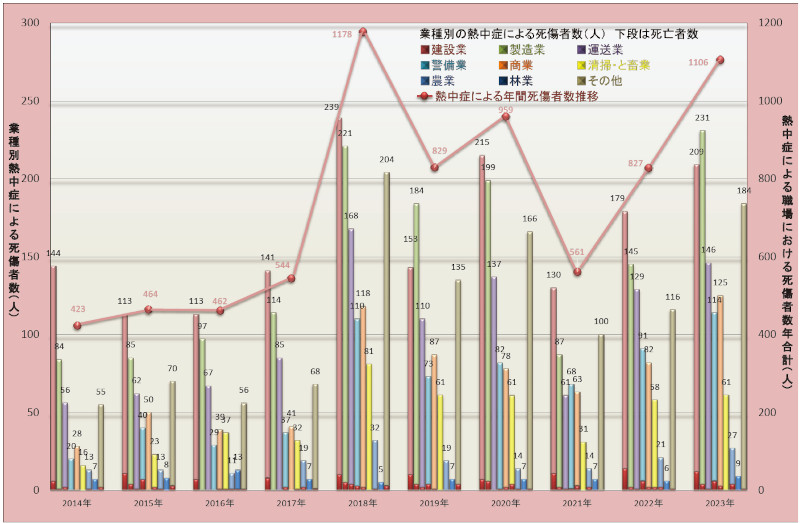

三和建設(株)の「ゼネコンがつくったしおゼリー」、「ゼネコンがつくったケアゼリー」は、岩瀬コスファ(株)と共同開発した熱中症の予防に手軽に塩分補給ができるゼリー。

建設現場で従来採用されていた塩あめや塩タブレット等による塩分補給は、口の中の水分が奪われ、建設現場など猛暑下作業現場では摂取が進まないという難点を解決するため、口の中の水分を奪われず、摂取しやすいゼリーを採用。

ゼネコンならではのアイデアが詰まった製品。

詳細▶特集50,51ページ

アタックベース(株)の「The tough空調風神服 チタンベスト」は、両サイドに大胆なホールを配したCIRCULATE Vシステムを採用。

脇通気路により脇から肘にかけて立体的な風が吹き上げる。

また、座っても邪魔にならないサイドファンにより、建設機械などを運転する場合でも空気を取り込むことのできる仕様となっている。

同社製の水冷ベストやアイスキーパー(ペルチェ式冷却ベスト)は、電動ファン付きウエアを着用できない場合のほか、電動ファン付きウエアと併用することで、効果を発揮する。

詳細▶特集48,49ページ

(株)櫻製作所が(株)チクマと共同開発した「氷点下ベスト」は、自社開発のドライアイス製造機“ドライアイスステーション”で製造したドライアイスインゴットを活用。

-79℃のドライアイスを用いることで、40℃を超える酷暑環境下でも熱中症予防効果を発揮する。

既存の電動ファン付きウエアでは、建設現場など日差しが強い環境下では温風が周囲を循環し効果が低減するという難点があったが、ドライアイスを用いることで効果的な熱中症対策を実現した。

Biodata Bank(株)の「熱中対策ウォッチ カナリアPlus」は、熱中症が深部体温(脳や内臓の温度)の上昇が起点となって発症するという点に着目。

特許取得済み技術を用いて深部体温を推定しながら、暑熱下のリスクを検知すると作業員本人に音/光/振動で通知、休憩を促す。

これまで作業員間の声かけや巡回など主観的に判断されてきた作業現場における熱中症対策に、客観的な根拠を用いて「熱中症を未然に防ぐ」という新しい対策を提案する製品である。

詳細▶特集52ページ

シャープ(株)の「適温蓄冷材(12℃ )」を利用した手のひら“プレクーリング”。

一般的に熱中症対策として作業前に深部体温を下げるプレクーリングが推奨されており、手のひらを冷やすことは深部体温を下げることに効果的であるとされている。

シャープ(株)の「適温蓄冷材」は約12℃を保持する特殊な蓄冷材。

一般の保冷剤は零度以下で凍結するため、直接握ると痛みを感じやすいが、本製品は約12℃を保つため痛みを感じにくく、手軽に扱うことができる。

冷凍庫だけでなく冷蔵庫や氷水の中に入れて凍結させることもできるのでさまざまな場面で活用可能。

Biodata Bank(株)とシャープ(株)は、建設RXコンソーシアム・市販ツール活用分科会/バイタルセンサワーキンググループの取り組みの一環として、Biodata Bank社「カナリア」とシャープ社の「適温蓄冷材」を活用し、ゼネコン4社とともに、実証実験を2023年に実施した。

検証ではまず、作業員は作業前にカナリアを着用。

適温蓄冷材で手のひらを冷やし深部体温の上昇を抑える「プレクーリング」を行う。

その後に作業を始め、カナリアのアラームが鳴った場合には休憩し、適温蓄冷材やアイススラリーを用いてクーリング。

そして作業に戻る。

実験期間後、Biodata Bankはカナリアを回収しデータを分析、熱中症リスクを効率よく下げるため休憩時間やクーリングなど適切な休憩ルール作りにつなげる。

また、両社は東京都内公立学校の教育委員会と共同で、部活動中の熱中症対策の検証を2023年度に行った。

深部体温の上昇が検知可能な「カナリア」を装着し、部活動開始前には適温蓄冷材で手のひらを冷やす「プレクーリング」を実施してから部活動に取り組むことで、「プレクーリング」の効果的な運用やリスク検知時の適切な休憩設定などの検証を行った。

本検証の結果を基にこれらの機器を活用した暑熱対策の実用化に向け検討を進めていく。

スターライト工業(株)の「eメット」は、熱中症の危険度を把握できる製品。

使用中のヘルメットに装着するだけの簡単ウエアラブル端末。

ヘルメットにセンサーを取り付け、ひたい温度を測定。

WBGT近似値とひたい温度を掛け合わせた“カラダ暑さ指標”で熱中症リスクを判定。

クラウドサーバーモデル、ランプモデルの2タイプで作業者の熱中症リスクを見守る。

(NETIS登録番号:KK-200012-A)

施工管理・安全管理

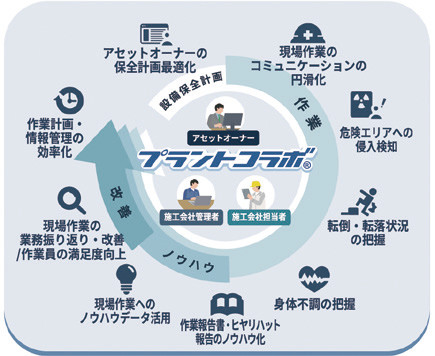

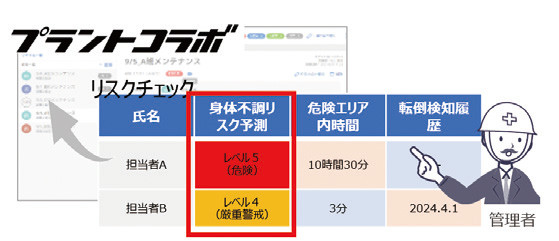

NTTコムウェア(株)の「プラントコラボR」は、データ活用により現場の管理・保全業務を一元化・最適化して、設備の安定稼働に貢献。

現場作業の効率化と安全性向上を両立することで、現場のWell-beingに寄与する。

安全性向上については、2024年8月から新たなオプションとして“安心安全機能”の提供を開始。

本機能では、ウエアラブルデバイスにより収集した各作業員のバイタルデータと作業強度や環境データをもとにAIが暑熱環境による身体不調リスクを予測し、安全ダッシュボードに可視化することで、作業員の状況を事前に把握できる。

詳細▶特集40,41ページ

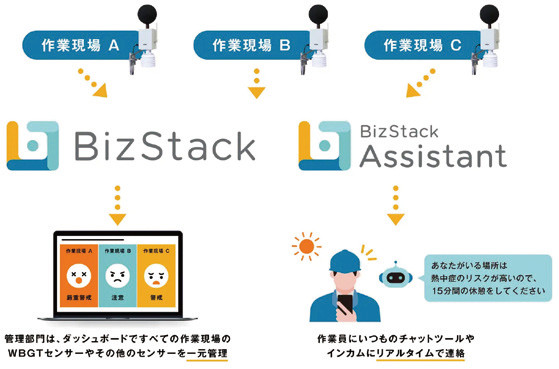

MODE,Inc.の「BizStack」は、ヒト・モノ・環境のデータの収集・蓄積・活用により、 企業の現場DXを加速させる、ソリューション型IoTプラットフォーム。

ゲートウェイ、データ基盤、BIがオールインワンで提供し、導入してすぐに利用することが可能。

本プラットフォームを使用することで、遠隔モニタリング、安全管理の自動化、リアルタイムのデータ分析を実現。

紙ベースの作業や人手による監視を省き、業務の効率化と現場の安全を引き上げる。

2023年6月に発表した「BizStack Assistant」は、「どんな現場にもあなたの“AI”アシスタントを」をコンセプトとし、生成AIとリアル世界とを、現場データを介してつなぎ、刻々と変わる現場の状況に合わせて、自然言語で状況を報告し、現場の業務を支援する。

IoTで取得したWBGTセンサーデータをツールで各作業員に連絡する、熱中症対策ソリューションを2024年8月から提供開始。

鶴賀電機(株)が提供する暑さ指数(WBGT)測定器「小形WBGTトランスミッタ」を用いて、正確な環境測定値をリアルタイムで計測し、BizStack Assistantでは設定値に応じて利用者が普段使っているチャットで話しかけるように通知する。

詳細▶特集37~39ページ

(株)Momoの「バイタルPalette」は、バイタルセンサー(表面体温・心拍数・血中酸素飽和濃度・血圧センサー)を搭載し、無線通信(BLE)によりリアルタイムでウェブシステムにデータを送信できるウエアラブルデバイスを用いて現場作業員の健康リスクを事前に察知し、適切な対策を講じるためのシステム。

Momoは、回路設計・通信・データベース・解析・可視化・UIまでを一気通貫で実現する「Palette IoT」を擁し、IoTサービスの社会実装を行っており、農業・建設・公共・工場など幅広い分野での実績がある。

詳細▶特集42,43ページ

(株)ユビテックの「Work Mate」は、スマートウオッチとクラウドシステムで、建設現場や製造現場などで働く作業員一人一人の安全と健康を遠隔で見守ることができるサービス。

転倒・転落や体調変化のリアルタイム検出に加え、バイタルや活動量データから熱中症予兆※や注意力低下などの「危険予知」を行い、労災事故の「未然予防」を支援。

本製品の導入により管理画面で書く作業員のバイタル情報や位置情報がリアルタイムに可視化され、作業状況や個人の体調変化など現場の「見える化」を促進することができる。

※熱中症予兆検知は温湿度センサーを使用。

※この商品は、医療機器ではなく、疾病の診断、治療、予防を目的とはしていない。

詳細▶特集44,45ページ

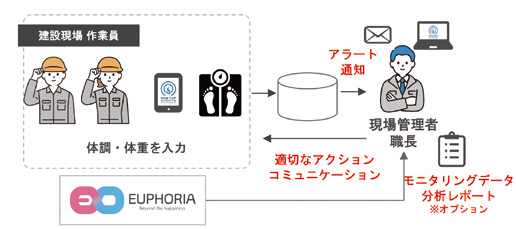

(株)ユーフォリアの「建設業向け熱中症対策プログラムONE TAP SPORTS for Biz」は、アスリートがパフォーマンス向上のために行うコンディショニングノウハウを応用し、建設作業員の健康を支援するために開発した健康経営・労働災害予防のためのウェルネスプログラム。

アスリートも活用するITシステムを活用し、追加のデバイスは不要で作業員の疲労度、睡眠の質などの主観データや、睡眠時間、体重、水分補給量などの客観データから、熱中症リスクを管理者へアラート通知する。

熱中症リスク低減、パフォーマンス維持・向上のための対策を提案する。

詳細▶特集46,47ページ

ポーラ化成工業(株)の「カオカラ」は、専用のタブレットに顔をかざして使う、暑熱対策AIカメラである。

顔色・表情・発汗のAI解析と、WBGT情報を加味して、コミュニケーションを促す結果を表示する。

据え置き型で導入が簡便な点、判定履歴一覧を確認できる点で監督者の現場管理を支援する。

カオカラ利用現場からは、体調確認の互いの声掛けが促進したという声があり、AIの目も借りながら早め早めの安全対策を講じることに貢献する。

(NETIS登録番号: KT-240046-A)

(株)ベストテクニカルサービスの「Amatellus」は変化し続けている気象情報を最短5分の更新頻度(1日288回)で、現場の天気予報をリアルタイムに地図上に分かりやすく表示。

現場ごとの天気を把握することで、現場での適確な作業の再開、中止の判断を支援する。

本製品は一般には配信されていない有償の業務用気象情報による気象予測システムを活用。

一般的な気象予報の雨や雷の他に、気温・風向風速・天気・熱中症・雪を1㎞メッシュで表示。

狭い範囲で急速に発達するゲリラ豪雨や雷雲など、急激な気象変化を逃さず捉える。

さらに警報注意報・地震・台風・河川などの防災情報も搭載しており、最新情報を網羅し各要素を地図に重ねて表示することで、さまざまな気象変化をリアルに掌握することができる。

(NETIS登録番号: KT-220169-VE)

LINE WORKS(株)が提供する「熱中症アラート」アプリは、熱中症予防のための指標である「暑さ指数(WBGT)」と、その日の熱中症への警戒度をLINE WORKSのトークルームに配信する。

その日にどれだけ熱中症になりやすいのかをチャットで素早く把握でき、自己管理や、社員を含めた周囲への啓発など、熱中症予防対策につなげることができる。

【出典】

積算資料公表価格版2025年7月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版