- 2015-09-29

- 積算資料公表価格版

1.はじめに

一般社団法人日本建設業連合会では、建設業の総合的な環境対策を推進するため、

日建連会員の環境行動指針として位置づけた「建設業の環境自主行動計画(第5版)」(計画期間2013~2015年度)を策定し、

①環境経営の実践(環境経営の充実、環境配慮設計並びに保全技術の整備・活用の促進)、

②LCCO2の削減(施工段階並びに設計段階における温暖化対策)、

③建設副産物対策、

④生物多様性の保全(生物多様性の保全および持続可能な利用)

を重点課題として、各部会で活発な活動を展開している。

平成27年度には第6版の改訂作業を行う予定である。

平成27年3月、環境委員会 生物多様性部会では、上記④の一環として、

生物多様性の保全および持続可能な利用の促進に向けた建設業界の取り組みを紹介するリーフレットを作成した。

リーフレットでは、建設工事において生物に配慮すべきポイントについて、

①奥山自然地域、

②里地里山・田園地域、

③河川・湿地地域、

④都市地域、

⑤沿岸地域

の5つの地域に分けて、下記の観点から整理している。

「どのような生物に、どのような配慮が必要か、どのような取り組みを行っているか(一般の方向け)」

「具体的な対策、配慮、工夫、留意事項等について(現場技術者向け)」

以下、本リーフレットの構成にしたがって、建設業における生物多様性への配慮のポイントについて概説する。

詳細については日本建設業連合会ホームページより、下記URLをご参照されたい。

http://www.nikkenren.com/publication/detail.html?ci=212

2.奥山自然地域 ― ワシやタカなどの猛禽類への配慮

2-1 猛禽類とは

ワシやタカなどの猛禽類は生態系ピラミッドの上位に位置する種であり、

生息する地域が豊かな自然環境と生物多様性を形成していることを示す、象徴的な動物である。

個体数は少なく、近年の開発事業によりさらに減少しており、絶滅危惧種に指定されている種が少なくない。

豊かな森を守るには、生態系のバランスを保つ必要がある。

2-2 必要な配慮

希少な動物が生息する奥山は、多様な生態系を形成している。

猛禽類は、繁殖時期に物音や人影など外界の刺激に過敏に反応し、生息条件が揃っていても巣作りや子育てを放棄することがある。

こうした場所で建設工事を行う場合には、生息環境にできるだけ影響を与えない配慮を要する。

建設工事の着手前から綿密な調査を行い、繁殖時期や保護区域などを確認する。

着工後は低騒音・低振動機械の採用、夜間照明の配慮、小規模な工事から開始して徐々に音に慣れさせるなど、

あらゆる対策を取ることで、猛禽類への負担を減らしている。

完了後も継続的にモニタリングを行い、活動状況を把握する。

猛禽類は、特に繁殖期に警戒心が強く、敏感に反応して巣を放棄する可能性があるので、

騒音・振動対策、目隠し等の対策について季節に応じた方策を検討することが重要である。

繁殖期においては造巣期、抱卵期、育雛期の順により慎重な配慮が必要となり、工事を中止したり、工程を変更したりする事例もある。

また、豊富な餌動物が持続的に供給できる自然環境を保持できるように対応することも大切で、

さらに、教育により施工に携わる工事関係者の知識と意識の向上を図ることも重要である。

2-3 配慮のポイント

①騒音・振動対策

繁殖期を避け、騒音・振動対策を済ませてから工事を進める。

低騒音・低振動機械の採用、工事用車両の通行制限やアイドリングの最小限化を図るなど、音や振動に十分配慮して工事を進める。

②色・光の配慮

猛禽類は視力が良く、色や反射する光、上空からの景色にとても敏感であるため、鮮やかな色彩の重機や作業服を避け、

夜間照明では最小化や遮蔽などにも配慮する。

③衝突防止対策

クレーンや高所作業車等を含む衝突死が起こるような構造物の設置を避け、やむを得ない場合は衝突防止用の目印を付ける。

④教育・啓発

工事区域外への不要な立入を避けるなど、工事関係者への環境対策に関する教育と啓発を行う。

3.里地里山・田園地域 ― 希少な動植物の移動・移植

3-1 対象となる生き物とは

移動や移植の対象となる希少動植物には、天然記念物として指定されたもの、国内希少野生動植物種に指定されたもの、

国立・国定公園の特別地域内において指定されたもの等があげられる。

環境省や地方公共団体が整理しているレッドデータブックの掲載種などを対象種とする場合、

学識経験者や地元住民の意見等により、重要な種であると判断されたものを対象種とする場合もある。

3-2 必要な配慮

土地の開発・改変を行う際に事業区域内に希少動植物の生息・生育が確認されることが多々ある。

生息域への影響を回避・低減することができない場合、現在の生息場・生育場から他の場所に移動させ、

生息・生育の継続をさせる保全措置を適切に行う必要がある。

事業区域内にどのような動植物が生息しているかを事前に調査して、保全の対象となる希少な動植物を決定する。

工事を行う前に、専門家の指導も受けながら、それらの動植物を適切な場所に移動・移植して、地域の個体群の存続を図る。

実施後も一定期間モニタリングを継続して効果を確認する。

このように、希少な種とその遺伝子の多様性の保全に配慮して建設工事を行っている。

具体的な方法は種によって異なるが、対象種に関する事前調査、移動・移植候補地の選定、捕獲・採取、移動・移植、

実施後の十分な管理、生息・生育状況のモニタリングが必要となる。

3-3 配慮のポイント

①事前調査

可能な限り多くの個体を探し、生息・生育している環境を確認するとともに適正に評価する。

②候補地の選定

確認した生息・生育環境と類似しており、将来にわたり環境が変化することのないような場所を選定する。

③捕獲・採取、移動・移植

動植物への負荷を小さくするため、適切な時期に、適切な用具を使用して損傷を与えないように捕獲・採取し、

急激な温度変化や乾燥等に十分注意して移動・移植を実施する。

④管理・モニタリング

例えば植物では、移植から活着までの間、乾燥を防止するなど、適切な管理を実施する。

また、移動・移植後の生息・生育状況、繁殖等を確認するためモニタリングを実施する。

⑤取組み事例

沖縄県での土地区画整理事業において、計画地内に自生が確認されたマツバラン・クスノハカエデ・ヤリテンツキの3種を仮移植した。

仮移植後は、1回/月のモニタリングを実施し生育状況の確認を行なっている。

造成工事完了後に、適地への本移植を実施予定である。

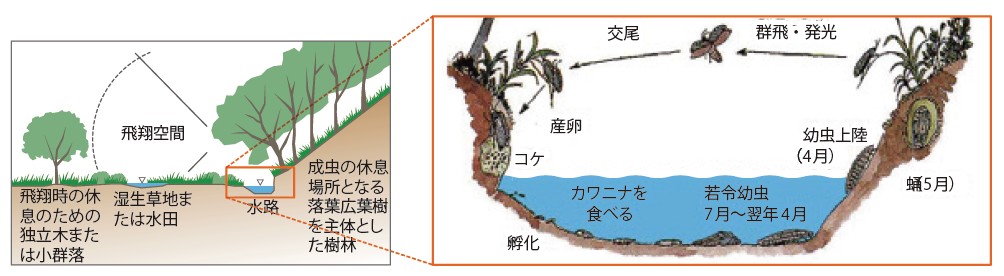

4.河川・湿地地域 ― 河川ビオトープの創出

4-1 河川ビオトープとは

河川周辺に生息するゲンジボタルやオニヤンマ、オオサンショウウオなどの希少種の他、

カワニナ、メダカ、ヤマメなどの共存生物や水生植物などのために、あらたにつくる生息空間をあらわす。

これまでに失われた、あるいは今後建設事業などにより失われる可能性のある河川の水辺環境を、

河川ビオトープとして復元したり別の場所へ創生したりすることができる。

4-2 必要な配慮

生き物によっては、適した造成材料、形状、勾配、水質、水深、流速などが異なる。

また、昆虫などでは成長段階や、季節によっても生息場所や餌が異なることも珍しくない。

したがって、河川ビオトープの整備にあたっては、生き物の特徴や習性、生活史、共存生物をよく理解して計画、設計する必要がある。

計画した水量や流速を確保できるように基盤を造成したり地盤改良したり、最適な材料を選定して整備する。

また、水流で岸辺が浸食されないように保護したり植栽したりする。

河川ビオトープの造成後には、その地域の生態系が崩れないよう、同一水系に生息している生物を、

共存生物とともに適した季節に移殖し、モニタリングにより良好な生育環境が保たれていることを確認する。

4-3 配慮のポイント

ゲンジボタルを対象とした河川ビオトープについて紹介する。

産卵するための湿ったコケ、カワニナなどを餌として幼虫期に過ごす水中、蛹期を過ごす土中、羽化するための川岸、

成虫期に飛翔する水辺の空間など、それぞれの成長段階に必要な生息空間を、

その地域から採取した土や石、共存生物、水生植物によりバランスよく整備する。

①環境整備

浸透防止や浸食防止用に、防止シートや自然石が貼り付けられたシートを用いた。

せせらぎは蛇行させ、中流部に池を配し、水の流れに緩急をつけ、瀬や落差を設けて、水中の酸素が不足しないようにしている。

水路床には、カワニナが好むような水質の総硬度を維持するためのゴロタ石を配し、水路際には現地発生の礫やコケ等を設置した。

ホタルの成虫が日中に休息できる緑陰を確保するため、中低木や草木を植栽した。

②適正な材料の選定・採取

造成材料の土や石、植栽するエノキ、ネコヤナギ、ツルヨシなどは現地で採取した。

ダム周辺で採取したゲンジボタルの成虫により、産卵・羽化させて飼育した幼虫を放流した。

餌となるカワニナも同一水系で採取して放流した。

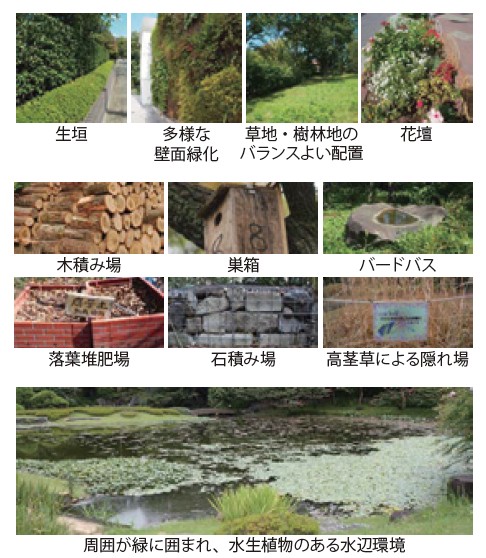

5.都市地域 ― 都市に生き物の棲み家をつくる

5-1 都市の生き物とは

都市部にも緑地や水域があれば、多くの生き物がやってくる。

まとまった樹林には野鳥が営巣し、散在する小規模な緑地や水辺にはチョウやトンボなどの飛翔性の昆虫が多くみられる。

以前はなじみがあったが、今では珍しくなった水生生物や植物なども保全活動で守られつつある。

5-2 必要な配慮

都市の緑地はいろいろな役割を果たしている。

温暖化やヒートアイランド対策、豪雨時の水量調節、物質循環などの効果が期待できるほか、

昆虫による花粉の媒介を通じて多様な植物が保全され、都市農園での食糧生産にも貢献する。

また、人々が身近な自然に触れて憩える場が提供され、生き物の観察会など遊びや教育の面での様々な活用も期待できる。

都市における建築物の外構、屋上、壁面などに、生物多様性に配慮した緑化を施している。

緑化以外にも巣箱の設置や移動経路など、生き物の生息空間を確保するためのさまざまな工夫がある。

計画地周辺に既存の緑地や水域があれば、野鳥やチョウ、トンボなどが飛来するように配慮している。

生物を誘致するために、周辺緑地の規模や生物生息状況を把握し、具体的な目標に組み込む。

例えば、野鳥や昆虫等の誘致種を決めたり、多様な生物を誘致したりするための緑地や水域の整備などである。

そして、目標に適う緑地の構造や植物の種類などを決めて、具体的に計画に反映させる。

さらに、生物の生息に順応した緑地の育成管理方法を検討し、人と生物が触れ合える機会を提供できるような企画を考える。

5-3 配慮のポイント

①緑化への配慮

緑地の規模に応じて、多様な植物による緑化を行う。

比較的広い緑地では草地や樹林地をバランスよく配置する。

道路際の小さな花壇も昆虫の吸蜜源になる。

②小動物への配慮

野鳥や昆虫の隠れ場を多様な素材で整備する。

巣箱やバードバスは野鳥の憩いの場となり、営巣を促す。

③水辺環境の整備

周囲を緑に囲まれた水生植物のある水辺を整備し、水辺を生活の場とする水生生物やトンボ・水鳥などの誘致を促す。

④教育と情報発信

地域の住民や子どもたちを対象に、動植物の観察会などを行い、緑地の育成管理や教育・啓発の場として活用する。

⑤生息データの実例

東京都江東区の研究所施設敷地内に設置した約2,000㎡のビオトープでのモニタリングの結果、設置前後の昆虫類の生息数は、

全体で29種から173種と約6倍に増えており、生物多様性も飛躍的に高まったと考えられる。

昆虫以外にも、水辺には毎年様々な野鳥がやってくる。

6.沿岸地域 ― アマモ場の創生

6-1 アマモ場とは

アマモ場は沿岸の砂泥域に生育する海草で構成される「も場」のひとつで、沖からの波を小さくし周辺を穏やかな水域にする。

海のゆりかごとなるアマモ場には多くの生き物を確認できる。

アマモの葉上は小型のエビ類など多くの小動物、アマモの根元の砂泥はカニ類、エビ類の良い棲み家となっている。

アミメハギ、タツノオトシゴなどは、アマモ場でその一生をすごす。

クロダイやスズキの幼稚魚はアマモ場周辺で動物プランクトンや小型のエビ類を食べて育ち、

成長とともにアマモ場から内湾全域から沖合へ移動する。

また、アオリイカはアマモ場で産卵することで外敵から卵を守る。

このように、アマモ場には多くの魚類が生息し、それぞれの一生の中でアマモ場を様々な形で利用している。

建設業は、アマモ場の適地の選定、アマモ場の造成やアマモの移植を行い、「海のゆりかご」としてのアマモ場の創生に貢献している。

6-2 必要な配慮

アマモは、海の中の二酸化炭素や栄養分(チッ素、リンなど)を吸収し、光合成で酸素を供給する。

このようにアマモ場は、海の環境を守る様々な重要な機能を果たしている。

しかし、浅場の埋め立て、海底や水質の悪化によりアマモ場が減少した。

多種多様な生き物が生息する海の再生には、「アマモ場の創生」が不可欠となっている。

創生にはアマモを取り巻く環境因子を適切に評価することが必要である。

砂泥域に生育するアマモは波浪や流れといった力学的因子の影響を強く受けるため、

生育に適した場所を造成地として選定することが重要である。

適切な評価を行わなかったために、造成したアマモ場が流出したという事例も数多く存在する。

また、アマモは季節的な消長を繰り返すため、造成適地の選定にはアマモのライフサイクルを考慮する必要がある。

日本の沿岸域は、暖流と寒流が交わり海草類に適した環境が形成され、多くの種が分布している。

本州周辺海域では、細長い葉を持つアマモと小型のコアマモや丸い葉で小型のウミヒルモなどが見られる。

「アマモ場創生」には、生育環境に適した種の選定が重要となる。

6-3 配慮のポイント

①創生手法

創生には、「生育しているアマモを土と一緒に採取して移植する方法」、「生育しているアマモを採取して栄養株を移植する方法」、

「種子を採取して育成後に株を移植する方法」、「種子を採取して場に播種する方法」などがあり、

造成する場の規模や期間により選定する。

②調査・ヒアリング

創生では、かつての生育環境を参考に計画を策定する必要がある。

かつての分布域であっても流れや海底の状況が変化している場合は、以前のようにアマモが生育しない場合があるため、

環境変化の調査の他、地元の方々へのヒアリングも有用な情報となる。

③継続的な改善

アマモの消失には必ず要因があり、その要因を将来に亘って継続的に改善することが、創生したアマモ場の維持につながる。

7.おわりに

今回はリーフレットを5種作成したが、今後も継続的に新たな事例を取り上げていく予定である。

建設業界では環境負荷の低減はもとより、生物多様性や美しい景観の保全など、より新しい次元の環境的価値の創造に取り組んでいる。

本リーフレットが、これらの取り組みを広く一般の皆様方にご理解いただくためのツールとして役立ち、

あわせて、建設現場にいても活用いただければ幸甚である。

筆者

一般社団法人 日本建設業連合会 環境委員会 生物多様性部会

【出典】

月刊 積算資料公表価格版2015年8月号

特集 環境と共生する技術

最終更新日:2024-10-30

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版