はじめに

東京都中央区日本橋といえば,昨今,大型再開発が進む一方,各種老舗が立ち並ぶ江戸情緒あふれた,そぞろ歩きをしたくなる代表的な街であろう。

再開発が進む中でも江戸の空気を感じさせるのは,江戸開府以来,武家屋敷が立ち並ぶ山手に対し,武士・商人・町人が住みあい,江戸の賑わいの中心地であり続けた歴史と文化によるところが大であることが理由かもしれない。

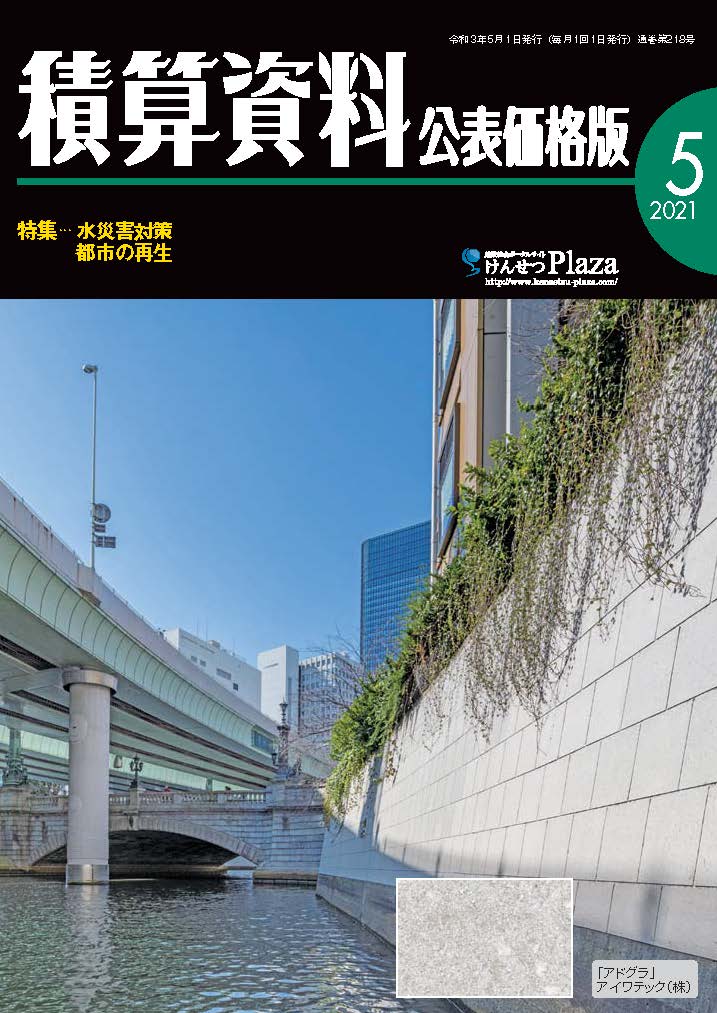

街の中心は,日本橋川を挟んで北と南の街をつなぎ,日本国道路元標が置かれ,日本の道路の中心である「日本橋」であることに異論の余地はなく,その存在感は今も昔も変わらないものの,都市機能としての日本橋(地区)は,今,大きく変わろうとしている(写真-1)。

東京という都市の顔として,これからの日本橋が変わる姿,役割について見ていきたいと思う。

写真-1 日本橋の様子

1.日本橋のはじまり

日本橋が初めて架橋されたのは,1603(慶長8)年とされている。

これは江戸時代前期の仮名草子作者である三浦浄心が記した「慶長見聞集」巻二に「日本橋は,慶長八癸卯の年,江戸町割の時節,新らしく出来たる橋なり」とあるためで(写真-2,3),記録に残る日本橋の記述はこれが最初のようである。

なお,日本橋と呼ばれるようになった由縁は,さまざまな説があるようだ。

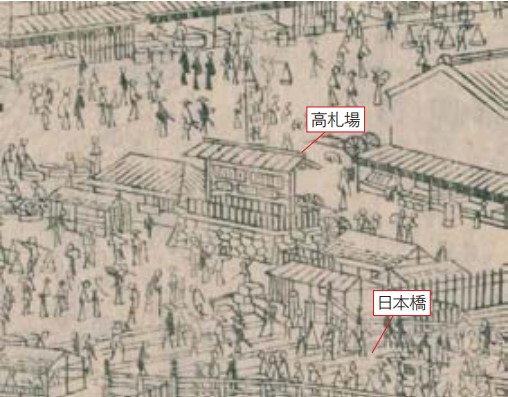

また日本橋は多くの人々が往来をすることから,日本橋南詰の西側には幕府のお触れ書きを掲げる高札場,東側には犯罪者の晒し場(本刑として囚人を晒す他,付加刑として磔や獄門を行う前に囚人を晒す)が置かれていた(写真-4,5)。

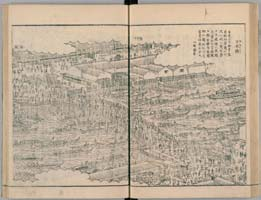

また,日本橋北詰には有名な魚河岸や材木河岸,現代にも繋がる大店が軒を連ね,周辺の一石橋や江戸橋辺りまでの川沿い両側には蔵屋敷が立ち並び,江戸の。経済の中心地であった(写真-6)。

日本橋は,最初に架橋されて以降,火事による焼け落ちや老朽化により数度,架け替えられたが,江戸時代を通じて日本橋川に架けられた橋は浮世絵に描かれたような丸木橋であった(写真-7)。

1873(明治6)年,明治に入ると西洋風の橋の姿で架橋されたが,構造は木造橋のままであった。

その後,橋の老朽化から1911(明治44)年にルネサンス様式の石造橋である現在の日本橋が架橋された。

以来,日本橋は関東大震災や第二次世界大戦など,東京という都市が大きな荒廃から強く立ち直る姿を見続けるとともに,日本全国に通じる道路の起点として日本の中心であり続けている。

写真-2 「慶長見聞集」表紙(注1)

写真-3 「慶長見聞集」日本橋記載部(注1)

写真-4 日本橋の様子(江戸名所図会)(注1)

写真-5 高札場付近の拡大図(江戸名所図会)(注1)

写真-6 日本橋魚市(江戸名所図会)(注1)

写真-7 日本橋の姿(東海道五拾三次之内日本橋・朝之景)(注1)

2.日本橋の姿

前述の通り,現在の日本橋は1911(明治44)年に架橋された橋長49.1m,幅員27.3m(18.3m+2@4.5m)の石造上路充腹アーチ橋である。

照明灯のある鋳銅製装飾柱を中心に和洋折衷の装飾が施されている(写真-8)。

市区改正計画により従来の木造橋から石造橋に変更されることとなったが,設計は当時の東京市の主任技師である米本晋一氏の手によるものである。

1967(昭和44)年までは都電の架線支持柱を兼ねた東京市道路元標が橋の中央部に設置されていたが,現在では日本橋北詰西側に移設され(写真-9),その代わりに当時の内閣総理大臣である佐藤栄作氏の書による「日本国道路元標」が橋の中央帯に埋め込まれた(写真-10)。

ここを起点に国道1,4,6,14,15,17,20号が伸び,東京は元より日本国の道路網の中心であることを示している。

4本の親柱にある「日本橋」および「にほんばし」の揮毫は第15代将軍であった徳川慶喜公の手によるもので(写真-11),欄干中央には建築家の妻木頼黄氏の考案に基づく4体の麒麟像,前述の親柱には当時の東京市章を手にする獅子像が飾られている(写真-12,13)。

1999(平成11)年には国の重要文化財に指定されており,橋好きのみならず芸術作品としても見どころの多い橋となっている。

写真-8 絵葉書「帝都の中心日本橋と三越百貨店附近」(注2)

写真-9 東京市道路元標

写真-10 日本国道路元標(複製)

写真-11 東京市道路元標

写真-12 翼をもつ麒麟像

写真-13 東京市章を手にする獅子像

3.東京中心部の大動脈として

第二次世界大戦による荒廃を乗り越えた東京は,復興の歩みを速め,やがて高度経済成長期を迎えることになる。

東京中心部は車両の交通量が激増したため,慢性的な交通渋滞の解消を目的として1959(昭和34)年に首都高速道路公団(現:首都高速道路株式会社)が設立され,段階的に高速道路が建設されることになる。

日本橋周辺区間の高速道路は,神田橋JCT-京橋出入口間が1963(昭和38)年に日本橋川の上を高架橋が走る格好で開通し,現在の日本橋の上を高速道路が通る景観が出来上がった(写真-14)。

後にこの景観がさまざまな議論を呼ぶことになるが,江戸時代には日本橋川の舟運と東海道・日光・奥州街道,明治時代になると前述の各国道,さらに戦後になって上空を高速道路の開通と,日本の交通の歴史が幾重にも折り重なった姿こそが日本橋の歴史そのものである。

写真-14 日本橋上の首都高速道路

4.首都高速道路の地下移設と国家戦略特区

首都高速道路は,開通後,東京のみならず日本の大動脈として機能し続けたが,前述の通り日本橋の上を塞ぐ格好で建設されたため,移設の議論がたびたび起きてきた。

周辺地区では首都高速道路の開通直後から移設の議論があったようではあるが,本格的に議論が進んだのは2000年代に入ってから後になる。

2005(平成17)年末に時の内閣総理大臣である小泉純一郎氏からの要請があったことを受け,2006(平成18)年に「日本橋川に空を取り戻す会(日本橋みち会議)」として議論が行われ,同年9月に内閣総理大臣に提言されたものの実現には至らなかった。

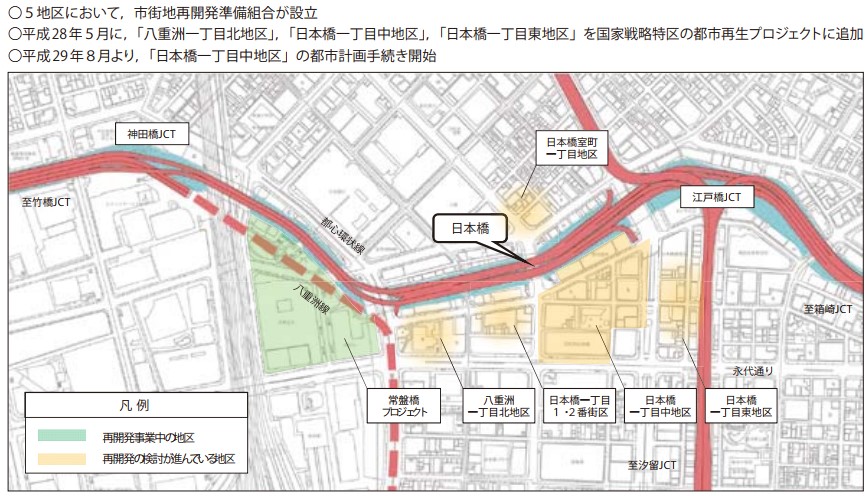

しかし,その後に首都高速道路は長年の重交通量にさらされた結果,インフラの損傷や老朽化問題が顕在化し,その対策が急務とされたたことで,2014(平成26)年に高架橋での架け替えが事業化され,さらには2016(平成28)年に日本橋地区で進んでいた5地区の市街地再開発計画のうち,日本橋川沿いの「八重洲一丁目北地区」「日本橋一丁目中地区」「日本橋一丁目東地区」が東京圏国家戦略特別区域(国家戦略特区)の都市再生プロジェクトに認定され,それらと緊密に連携をしながら2020(令和2)年に事業が着手されることとなった。

5.国家戦略特区の中の日本橋

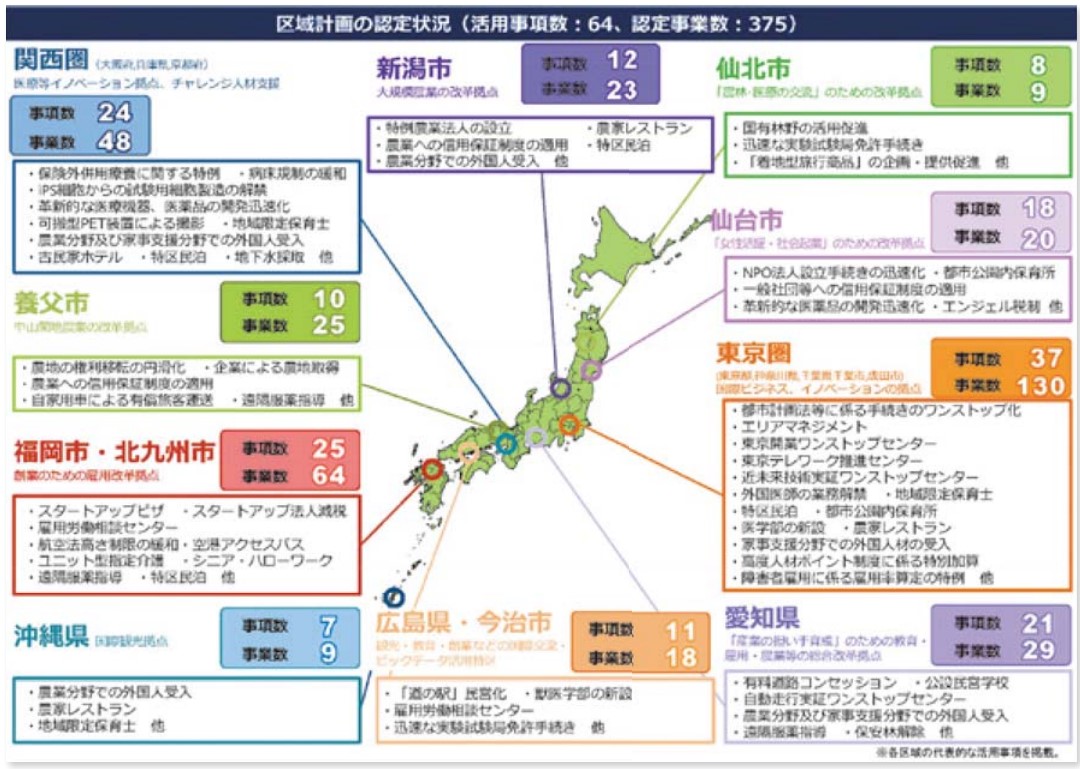

この国家戦略特区であるが,現時点において日本全国で10区域,375の事業が認定されている(2020(令和2)年12月現在,図-1)。

国家戦略特区の推進は,「成長戦略の実現に必要な,大胆な規制・制度改革を実行し,「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出すること」を目的とし,また2002(平成14)年に創設された構造改革特区と連携しつつ,地域を厳格に限定した上で,国の成長戦略に資する岩盤規制改革の突破口となることを目指している。

とりわけ東京圏での認定事業は,全事業数の1/3強を占める37事項130事業となっており,その内容も多岐に亘っている。

インフラの老朽化や首都直下型地震に備えるための安全・安心の取組み,都市景観の改善や賑わいの復興,すなわち都市の再生という東京圏が抱える問題に対し,さまざまな視点を包含して事業が進められているのは,特区制度の利点を大いに活用しているといえる。

図-1 国家戦略特区における区域計画の認定状況

6.日本橋周辺の都市再生の動き

高架橋である首都高速道路が地下に移設されることで,東京都心部の重要な交通インフラが将来に向けてより安全に更新されることがプロジェクトの一番の目玉であることは疑いようがない。

そのため首都高速道路の地下移設の取組みは別稿にて首都高速道路株式会社より詳細をご寄稿いただいたが(特集79Pより),本稿では前述の日本橋川沿いの都市再生プロジェクトについても触れたい。

日本橋周辺では,市街地再開発準備組合が5地区設立され,その内の3地区が都市再生プロジェクトに追加されている(図-2)。

それらの事業概要は「東京国際金融センター構想の金融軸を支える多様な機能集積,日本橋地域の歴史・文化を踏まえた水辺の賑わい創出」とあり,2017(平成29)年に東京都が策定した「国際金融都市・東京」構想の中心地としての役割を担いつつ,ここでも歴史・文化的側面を持つ日本橋の地域的特徴に焦点が当てられている。

3地区をはじめとする日本橋川周辺の都市再生プロジェクトは都市計画手続きの進行具合に差はあるが,具体的な都市計画(素案)が公表されているものもあり,首都高速道路の地下移設と高架橋撤去が完了する2030~40年台の竣工に向けて各事業が順次着工されていく見通しである(これらの計画については,特集83ページ以降に概要をまとめた。

また現在の様子は写真-15,16,17,18)。

図-2 日本橋周辺の再開発の動き

写真-15 日本橋一丁目中地区現況

写真-16 八重洲1丁目北地区現況

写真-17 日本橋室町一丁目地区現況

写真-18 大手町D-1街区現況

おわりに

高度経済成長期に急速に整備されたインフラは,現在,老朽化と維持・管理という大きな問題に直面している。

インフラを使う人々の安全・安心のためにこれまでと同じように作り直すことができればよいが,少子高齢化が進むわが国において,そうした手段は難しく,この問題の解決は簡単なことではない。

また,限られた資金を効率的・効果的に使うことは当然のことであるが,それに固執すると無機質・無個性な方向に進んでしまう恐れもある。

どの都市も歴史と文化に彩られた「顔」を持っており,その「顔」を残しながらいかに新陳代謝を進めていくかが都市再生の鍵である。

首都高速道路の地下移設を筆頭とした日本橋周辺地域の再開発は,江戸から東京につながる歴史と文化,都市の「顔」を,いかに未来に向けて彩り直すかの極めて大きなプロジェクトである。

日本橋は,江戸時代の魚河岸から現在,そしてこれからは国際金融センターへと姿を変えようとしているが,その背骨には都市の賑わいが一貫して通っている(写真-19)。

これから進む各プロジェクトが都市再生の代表事例になることは確実であり,都市の変化をしっかりと見守っていきたい。

写真-18 早春の日本橋

【出典】

(注1):国立国会図書館蔵

(注2):東京都立中央図書館蔵

【出典】

積算資料公表価格版2021年5月号

最終更新日:2023-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版