- 2021-11-22

- 特集 公園・緑化・体育施設 | 積算資料公表価格版

はじめに

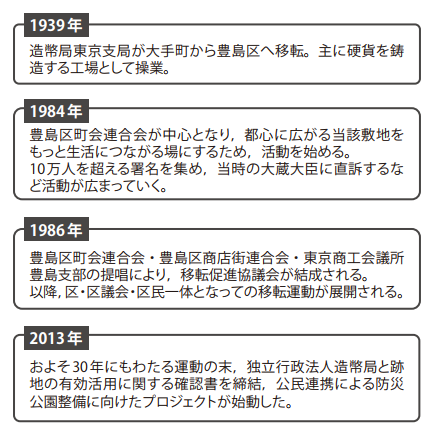

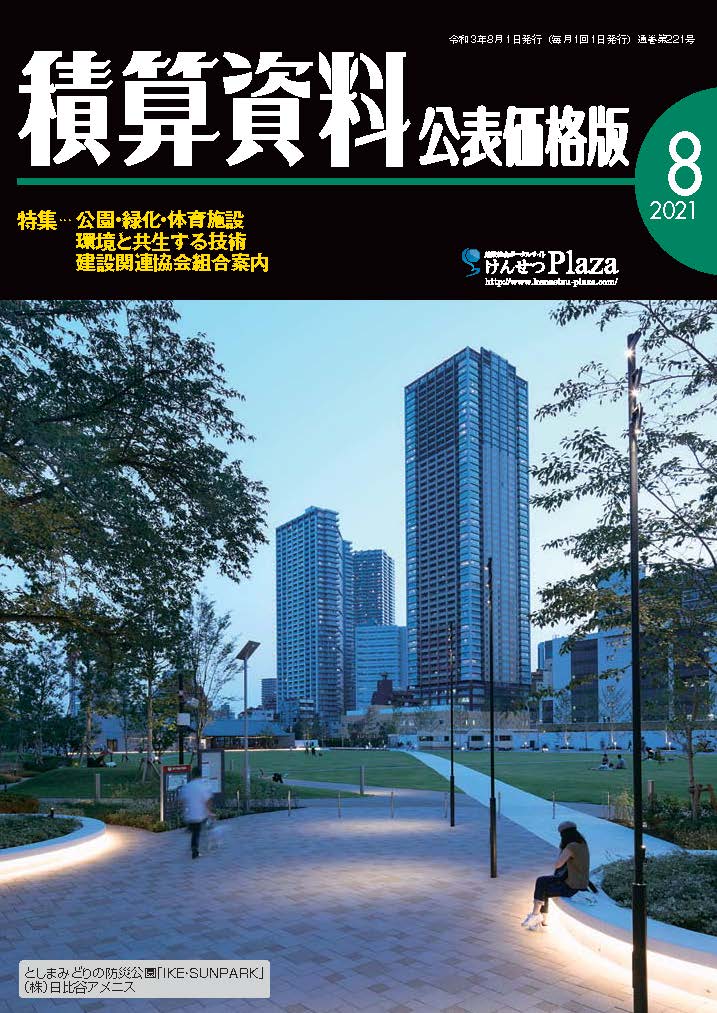

豊島区東池袋の「IKE・SUNPARK(イケ・サンパーク)」所在地は,旧大蔵省造幣局のあった場所ですが,以下のような歴史をたどっています(図-1)。

図-1 造幣局からIKE・SUNPARKへ

この公園整備事業は,豊島区東池袋の造幣局跡地を対象として策定された,「造幣局地区街づくり計画」等に基づき,その一部1.7haの公園整備事業として公募されたものです。

「災害に強く文化と賑わいを創出する活力ある街づくり」に資する防災公園として,平成29年に設計・施工・管理運営一体で,豊島区および独立行政法人都市再生機構(以下「UR」)により公募されました。

同時にPark-PFI制度(以下P-PFI)に基づく便益施設等の設置についても同じ枠組みの中で豊島区により同時公募されました(図-2)。

図-2 IKE・SUNPARKの位置図

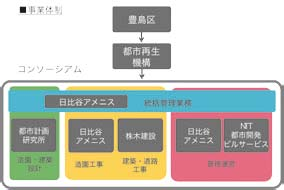

このプロポーザルの審査により公園事業者に選定されたコンソーシアムは,代表企業の(株)日比谷アメニスを含めて設計,施工,管理運営を分担する計4社で構成され,公園(正式名称:としまみどりの防災公園)については2020年7月の一部供用開始を経て,2020年12月に全面開園となりました(図-3,4)

図-3 コンソーシアムの事業体制図

図-4 2020年12月IKE・SUNPARKグランドオープン

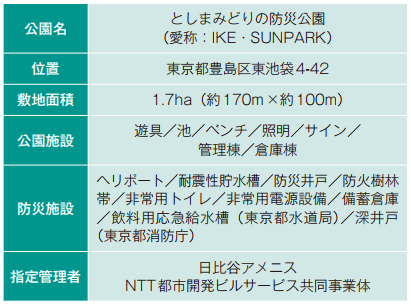

公園の管理運営は指定管理者制度にて10年間の期間が設定され,コンソーシアムのうち(株)日比谷アメニスとNTT都市開発ビルサービス(株)の2社が共同事業体として豊島区と協定を結び,これを担っています(表-1)

表-1 公園の概要

1. 本公園事業の位置づけと期待される役割

1-1 豊島区国際アート・カルチャー都市構想

豊島区の掲げる「豊島区国際アート・カルチャー都市構想(実現戦略)」に基づき,「池袋駅周辺地域基盤整備方針2018」が定められました。

池袋駅を囲む,エリア特性に合わせた4つの公園(池袋西口公園,中池袋公園,南池袋公園,造幣局地区防災公園)の整備をきっかけとして,公園と周辺の民間施設との連携により,交流,表現,発信の舞台であり,アート・カルチャー活動の拠点となるアート・カルチャー・ハブを育成していくこととされました。

特に造幣局地区防災公園は防災機能を有する区内最大規模の公園であり,隣接する東京国際大学等との連携により新たな交流拠点として,また,滞留機能,交流機能,発信・受信機能などが上位計画により定められています。

1-2 公園を核としたまちづくり

造幣局跡地の再開発事業については,公園の隣接地に東京国際大学が,また現在豊島区保健所の仮庁舎やキッズパークとして運営されている約0.5haの敷地には商業施設を含む高層マンションの建設が計画されています(図-5)。

また,都電荒川線と並行する都市計画道路(補助第81号線)は,豊島区南池袋二丁目から北区西ヶ原一丁目に至る延長3.6kmの道路で,このうち東池袋4丁目から5丁目までの延長610mの区間については,平成17年に都市計画事業の認可を取得し事業が進行中です。

本区間は,沿道の建物の不燃化や共同化を支援するために「道路と一体的に進める沿道まちづくり」に取り組んでおり,街路整備と沿道まちづくりが一体的に進み,延焼遮断帯を形成するとともに,無電柱化を行うことにより,地域の防災性向上が図られます。

東池袋4丁目の今後の再整備予定エリア(木密エリア)とともに,公園周辺は今後大きく変化することになります。

図-5 施設周辺の整備予定

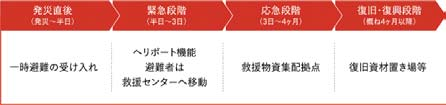

1-3 公園の防災機能

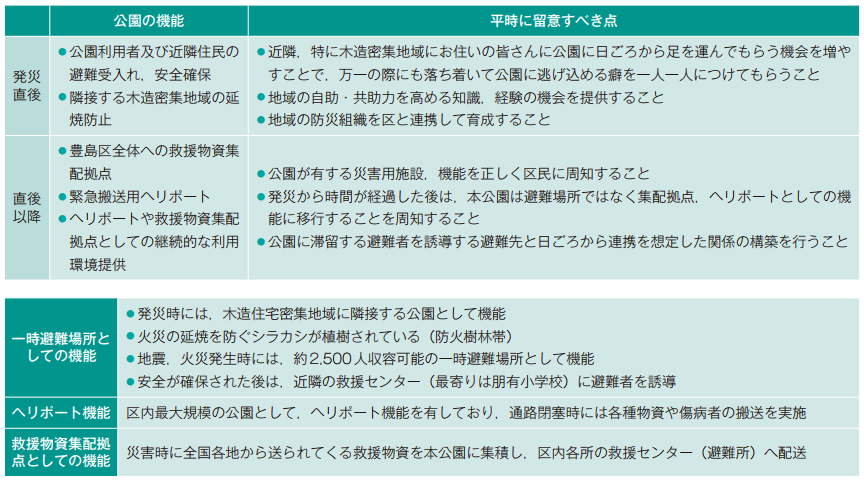

本公園が防災公園として担っている役割と,その機能を果たすために平時の施設運営において留意すべき点は以下の通りです。

指定管理者として表-2の「平時に留意すべき点」に記載した視点に基づき防災意識を高め,防災性向上に資する取り組みを行います(表-2)。

表-2 IKE・SUNPARKの防災機能

① 通常の公園パンフレットの他,公園の防災機能についてまとめたリーフレットを作成して配布し,HPへの情報掲載をします。

② 日常的に公園に足を運ぶ癖をつけてもらう工夫をし,ファーマーズマーケットの週末の開催など遠方からの集客のみに注力するのではなく,地域の方に日常的に繰り返し公園を利用してもらうための取り組みを行います。

③ 自助・共助力向上を目的とする,アウトドアブランド等との連携によるイベントの開催や災害時に役立つアウトドアのノウハウを体験しながら身につけるイベントを検討します。

④ 毎週末,実施予定のファーマーズマーケット等イベントにおける防災情報の周知ブースを設置し,自主事業で実施するイベントにおいて,防災に役立つ情報を発信する。

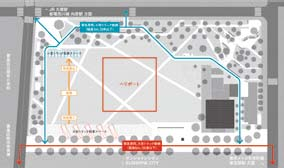

図-6 防災施設置図

図-7 災害時の公園利用案内図

図-8 公園の防災機能時系列図

2. 公園事業提案の内容

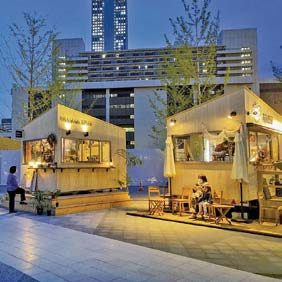

2-1 KOTO-PORTの設置

「変化するサービスと空間」,「誰にも開かれた出店機会」,「広範囲への波及効果」,「ミニマムな事業形態」そして「プレイヤーたちが生まれ育つ基地」,この全ての願いを叶える公園施設として,IKE・SUNPARK内にKOTO-PORT(コトポート)を設置しています。

KOTO-PORTはスモールビジネスの集合体で,新しい事業です。

事業拠点の“キャビン”を公園内に任意配置し,飲食や物販,活動表現(ギャラリー等)など多彩なサービスを来訪者に提供するものです。

個々のキャビンには客席を設けず,公園内のベンチやテーブル,広場などを共有することで,公園と緩やかに繋がりを保つ仕掛けになっています。

キャビンで使用するインフラ(上下水道・電気)は公園整備にあわせてあらかじめ配管しておき,各キャビンはほぼ常設ですが,車輪付き牽引タイプのものを設計することで,災害対応時には臨機に移動することが可能となり,公園全体での使用により自由がある仕組みになっています。

写真-1 キャビン外観

2-2 カフェの設置

公園管理事務所に隣接して,カフェ(EATGOOD PLACE)を設けています。

内装工事以降をP-PFI制度に基づいて設置しています。

写真-2 カフェ外観

2-3 ファーマーズマーケットの開催

豊島区は2020年にSDGs未来都市として選定され,これに係るSDGsモデル事業の第一弾として,日比谷アメニス主催,豊島区共催で実施しているのがIKE・UNPARKFarmersMarket(イケ・サンパークファーマーズマーケット)です。

近隣の新鮮な農作物,豊島区内の名産品,商店街や全国の交流都市の逸品が毎週末に出店しています(新型コロナの影響により2021年6月現在出店休止中)

写真-3 ファーマーズマーケットの様子

2-4 公園にふさわしい事業に対する考え方

P-PFI制度の主旨を理解し,公園全体や地域への波及も考えながら,これからの公園にふさわしい便益施設(公募対象公園施設)とは何かについて,以下のように考えました。

● 大規模投資,長期事業期間の前提

● 完成された事業形態,ブランド,テナント

● 集客力がすでにある大規模公園に限られる

● 地域性や施設特性が反映されにくい

● 画一的,没個性な空間となりやすい

また,公園など公共空間の現状や課題についても以下のように考えました。

●「サービスを提供する側の管理者」と「サービスを受ける側の利用者」の対立軸が鮮明化

● 施設運営への市民参加の窓口が限定的

● 条例等により公園利用方法が制限されやすい

● 公共空間の運営に積極的に参加したい,公園を活用したいという市民意欲の受け皿の不足

● イベント形式の活用は図られるが,常設・恒常的な活用策の実現が難しい

私たちはこれらの課題の解決策となる事業スキームをKOTO-PORTとして提案しました。

◆ 長期固定ではなく,街の成長に合わせて柔軟に変化するサービスと空間

◆ 大企業の「新規店舗出店」のみではなく,誰にも 開かれた出店機会の提供

◆ 「公園で完結」ではなく,広範囲に波及効果を与えるコンテンツ

◆ ミニマムな事業形態と初期投資によって広がる,事業対象公園の幅

3. その他の取り組み

3-1 エリアマネジメントとブランディング

造幣局地区を含む東池袋エリアは,これから再開発が加速するホットなエリアで,本公園には同エリアの賑わい,活性化を牽引する役割が求められていると考えます。

また,収益施設運営も含む公園の管理運営者として,新しい公園がこの地に生まれることを開園前からアピールし,そこを訪れる機運を盛り上げ,同エリアでの公園を使ったライフスタイルの提案を行うこと,そしてそれを通じて私たちの新しい公園に対する思いを広く知ってもらうことが,とても大切なことだと考えました。

そのためには東池袋エリアを含む本公園のブランドイメージを積極的に作り出し,さまざ

まな広報手段を通じてのプロモーションを行ってきました。

そのため独自予算を計上し,実績やノウハウを有するアドバイザーに協力を仰いでプロジェクトを進行させました。

この活動にはURも同調し,再開発を進める本エリアのブランド価値向上に向け,私たちと歩調を合わせてプロモーションを行いました。

一方,公園の名称や愛称についても,エリアブランディングにとって重要なものであり,愛称(IKE・SUNPARK)は公募という形で決まりました。

3-2 都市の回遊性への寄与

「公園が街を変える!」として,豊島区が旗を振り,池袋駅周辺4公園の整備が進められてきました。

WalkableCityIkebukuro(歩いて楽しい回遊都市)のコンセプトのもと,南池袋公園(平

成28年全面リニューアル),中池袋公園(令和元年全面リニューアル),池袋西口公園(令和元年全面リニューアル)に続き,IKE・SUNPARK(令和2年全面開園)の開園に至って,池袋駅周辺の4公園すべてが開園しました。

南池袋公園は「都市のリビング」をコンセプトに芝生広場やカフェが大人気の公園で,その人気はオープン以来ずっと続いています。

写真-4 南池袋公園

中池袋公園は「アニメの聖地」でもある池袋を世界に発信する拠点として位置づけられ,近くにはアニメグッズの専門店である「アニメイト池袋本店」もあり,公園内のカフェも「アニメイトカフェスタンドHareza池袋」として株式会社アニメイトカフェが運営しています。

写真-5 中池袋公園

池袋西口公園は隣接する東京芸術劇場と一体的に整備されました。

公園全体を屋外劇場としてリニューアルオープンし,常設ステージと仮設ステージの組み合わせにより,広場としての日常利用からオーケストラによるイベントまで幅広く対応しています。

写真-6 池袋西口公園

ほぼ同時に豊島区の電気バス「IKEBUS(イケバス)」の運行も始まり,4公園を含む池袋駅周辺を回遊する2ルートで運行され,4公園がつながり,新たなにぎわいの創出につながっています。

IKE・SUNPARK内にもIKEBUSの停留所があり,公園のアクセントにもなっています(図-9)。

図-9 IKEBUS運行ルート

IKEBUSは水戸岡鋭治氏デザインの定員22名の真っ赤な電気バスで,大人200円の料金で運行されています(写真-7)。

写真-7 IKEBUS in IKE・SUNPARK

4公園の回遊性に関しては,まだ定量的なデータが十分でなく,今後の課題の一つと考えておりますが,池袋の街が変わった,人の流れが変わったという声はしばしば聞くところです。

図-10 出典:豊島区広報パンフレット(平成29年3月発行)

4.費用対効果検証の実施

IKE・SUNPARKの設計施工段階(PSD)から管理運営段階(PSM)までを視野に入れ,整備・運営の計画,検証に資する評価検証の仕組みづくりと評価分析を行い,整備運営における客観的な評価指標を示し,事業の費用対効果の検証を行いました。

4-1 本公園の利用価値・非利用価値および評価分析手法の整理

一般的な公園の利用価値・非利用価値を整理した上で,本公園での該当項目の抽出を行い,関係者間の便益帰着のイメージと,公園整備,運営に関する評価分析手法について整理し,本公園で実施が望ましい評価分析手法を抽出しました。

そして評価分析の手順,アウトプット,必要データ等を整理し,また,設計施工段階,整備運営段階における評価分析計画を作成した上で,今回は「回遊動線調査」「地価上昇効果分析(ヘドニック分析)」の2種類を実施しました。

(調査協力:株式会社日建設計総合研究所)

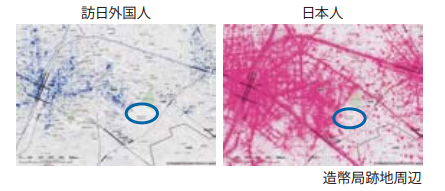

4-2 本公園での評価分析

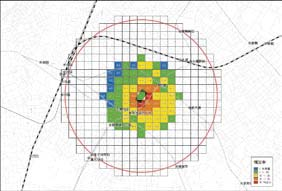

範囲:公園周辺の公共交通拠点を含むエリア(豊島区+文京区)

⇒池袋駅,大塚駅,向原駅,東池袋駅を含む

対象者:日本人+訪日外国人

分析の種類:① 造幣局跡地周辺移動/滞在分析(GPS解析データ)

⇒月次,日別集計,動画,来場者の周遊移動分析

② 流動分析(GPS解析データ):

⇒来場者の居住地分析

調査期間:1年間

対象期間例:2018年6月1日~2019年5月31日

補足率:全訪問者の約0.3%

結果例:〈造幣局跡地周辺移動/滞在分析(GPS解析データ)〉

●訪日外国人の滞在は池袋駅周辺に集中している傾向がある。

●日本人の滞在でも文京区での滞在は比較的少ない。

図-11 回遊動線調査結果

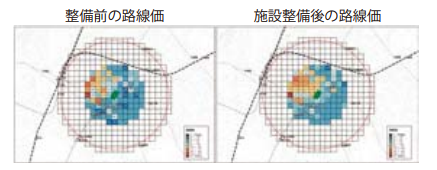

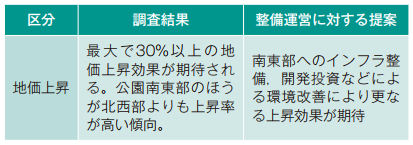

本業務は,「暮らし・にぎわい再生事業の費用分析マニュアル案」(国土交通省)に基づいて実施しました。

また,地価関数は,ヘドニック・アプローチ法を用いた「市街地再開発事業の費用便益分析マニュアル案」を参考に設定し,周辺地価への影響を定量的に分析を行いました。

成果例

〈整備前後の地価の状況〉

● 整備前の路線価では,池袋駅方面の路線価が南東側に比べて相対的に高い状況でした。 ただし,メッシュ毎にばらつきがあります。

● 整備後の路線価では,北西が高く,南東が低い傾向は整備前と変わりませんが,特に公園周りと南東部の路線価の上昇率が高いことがわかります。

図-12 整備前後の路線価

● 整備前後では,東南側の路線価の上昇率が高い結果となりました。

特に公園周りは高く,整備前の30%以上の上昇可能性がある場所が確認できます。

図-13 整備後の地価上昇分析結果

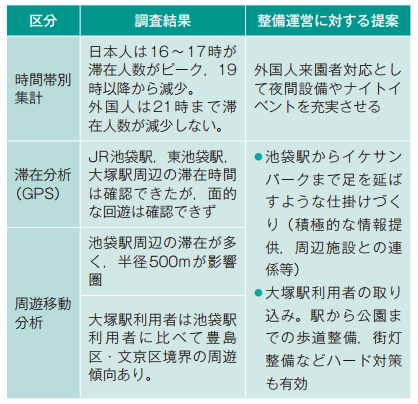

4-3 評価分析結果に対する考察および整備・運営に関する提案

評価分析結果に対して考察を行うとともに,整備・運営への本結果の活用方法について整理しました。

表-3 評価分析結果と整備運営に対する提案

① 回遊動線調査結果

② ヘドニック分析

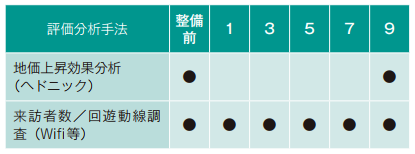

4-4 他事例への展開およびデータ蓄積・活用に関する提案

IKE・SUNPARKでのデータ蓄積・活用計画(開園後の長期モニタリング調査・分析)

対象者:来園者のうちスマートフォン保持者(スマートフォン信号を「人」とみなし人流を計測)

調査期間:10年間(2年ごとに来訪者数および回遊動線調査を実施)

調査方法:Wi-FiパケットセンサーとiBeaconが一体となったIoTセンサー(AIBeacon)による調査

分析の種類:① 利用状況調査(滞在人数,滞在時間,リピート率,来園者属性)

② 公園内回遊分析(回遊・滞留箇所把握)

③ GPS外部調査(来園者の居住地)

スケジュール(初回調査):データ取得約1.5年(2020年12月~2022年3月)

日常の利用実態や指定管理者の取り組みを客観的に定点観測することで,活動の評価と業務改善の提案に活用する。

開園後,2年ごとに来訪者数および回遊動線調査を実施。

表-4 調査の実施頻度

5. 公園の将来像と課題

5-1 エリアマネジメント

地域の良好な環境や価値向上を目的とした住民・事業者・地権者等による主体的な取り組みと定義されるエリアマネジメントについては,環境活動,管理運営,地域活性化,サービス提供,コミュニティ形成等の活動実績が全国でも散見されますが,私たちが目指すものは,公園がエリアマネジメント活動の拠点や象徴にもなることです。

私たちは公園の指定管理者の立場として,またP-PFIの事業者として,地域における公園の価値や役割を高めていきたいと考えます。

また,本事業の応募にあたり重視したのは,「公園にふさわしい事業とは何か」という視点です。

P-PFI制度の施行に見られるように,公園に期待される機能や役割,それに伴う行政の動きは大きく変化していますが,「公園の将来像」を描けていないままの状態で資本を投下するといった面があるのではないか,と考えました。

それに対する私たちの回答はKOTO-PORTの提案ですが,公園施設の内容や立地の特性により,公園の将来像への回答はさまざまであると思っています。

そんな中,公園のマネジメントを通じて,時代の,利用者の,行政のニーズに,常に柔軟な対応をしていきたいと考えています。

【出典】

積算資料公表価格版2021年8月号

最終更新日:2023-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版