- 2025-01-06

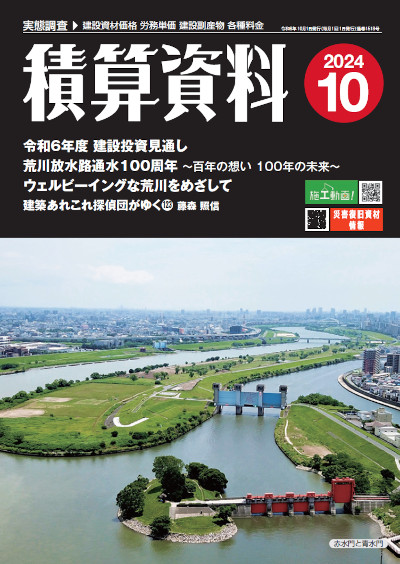

- 積算資料

荒川放水路通水100周年「百年の想い100年の未来」

あらかわ学会は荒川放水路通水70周年を機に設立された学会で、大人もこどもも誰でも平等に発表できる機会を提供するため、平成8(1996)年から「年次大会」を行ってきました。

また、周年行事を大切にしており、東京埼玉大水害100周年や日米桜交流100周年などで講演会や本の出版を行ってきました。

アメリカのポトマック川に荒川堤の桜が寄贈されたことから、ポトマック川との姉妹河川提携を結び市民交流を行っています。

今年は通水100周年です。

あらかわ学会では、2年前から「荒川放水路通水100周年事業市民実行委員会」を立ち上げて、現在16団体・個人と共に各地で講演会や見学会などを行っています。

「荒川4ダム見学会」や「100年後の安心のための東京強靱化世界会議」「荒川流域防災住民ネットワーク」「あだち区民大学塾~100年の未来を描くために~」などです。

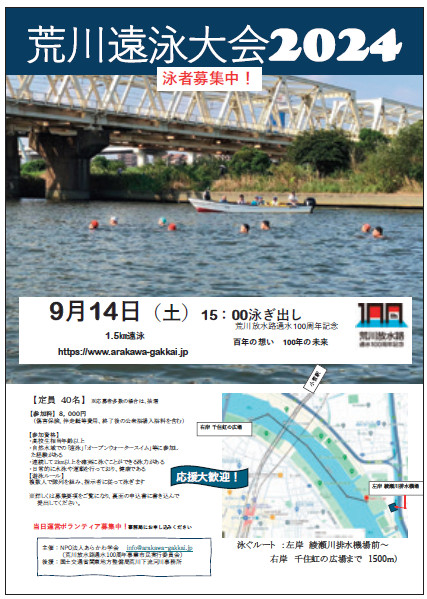

また、昨年9月16日には「荒川遠泳大会プレ大会」を行いました。

水の中を泳ぐ人を見るのは80年ぶりかと思います。

水質も改善され、気持ちよく泳ぐことができました。

今年は9月14日(土)に1.5kmの遠泳大会を実施し、恒例行事にしたいと考えています。

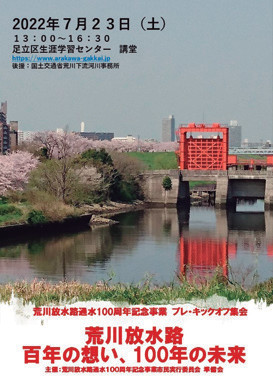

次の頁に昭和初期の2枚の写真があります。

荒川放水路の水練場の様子とヨットやボートを楽しむ人々の姿です。

理想的な川面の賑わい。

ここにウェルビーイングな荒川がすでにあったのではないでしょうか?

私たちはなぜ、どのようにしてこの平和で楽しい荒川を失ってきたのでしょうか。

そして、どこまで取り戻せたのでしょう?

平成8(1996)年から「荒川将来像計画」が施行され、まちの緑との連携や生物多様性が意識されるようになりました。

今では、河川敷でマラソン、ウォーキング、サイクリングを楽しむ人々の姿が多く見られるようになり、花火大会も復活しました。

しかし川中はどうでしょうか?

まだまだ川の中を楽しんでいる人が多いとは言えません。

水質・ごみ・護岸構造・安全教育など、川中ウェルビーイングに必要な課題を抽出して、市民とともに解決していくことによって、川への関心が高まり文化的で健康な荒川に近づくのではないだろうかと考えています。

荒川放水路は公共プールだった

水練場の写真は、私の父のアルバムにあったものです。

昭和5~13年までのアルバムが30ページほどありました。

荒川放水路通水からたった5年で、これほどの賑わいです。

足立区内だけでこのような水練場が12ヵ所もあったといいます。

この他、板橋区や北区、江東区にもあったそうです。

夏になると、両岸にたくさんのテントが並び、主に町中の武道場が水練場を開いていました。

足立区千住では、千住新橋を中心に左岸には修武館・練武館、右岸に講武館・正柔会など。

講習料はひと夏1~2円だったそうです。

これは当時にしては高い値段だったようですが、江北橋下の包丁池という水練場では、7割を町が負担してくれたという記録がありました。

放水路ができてから勝手に川で泳ぎ、溺れて亡くなるこどもがいたので、泳ぎを覚えられるよう町ぐるみで応援したのだろうと思います。

川岸から10mくらいの所に伝馬船が浮かべてあり、上級者はそこまで泳いでいけるが、初級者は丸太の柵の内側で泳ぎの練習をしていたそうです。

紅白の幕が張られて、遠泳大会や飛び込み大会が行われ、千住新橋には大勢の見学者がいます。

また、別の写真では水は透き通っていて川底が見えています。

私は、全国で川の汚濁がピークとなった昭和35年頃に小学1年生でしたから、「昔は水練場があって、ここで泳げたんだよ」と聞いてびっくりしたのを今でも鮮明に覚えています。

「どうしてこんなに汚れてしまったんだろう?」。

それが私の心の奥にずっと残る課題となりました。

休日はヨットでのんびり

足立区の『荒川の昔―遊び―』には、ヨットやボート遊びをした思い出が綴ってありました。

千住新橋を挟んで上下流に10軒ほどの貸しボート屋があり、一番盛んだったのは昭和4~12年頃まで。

営業期間は3~8月の終わりまでだったようです。

貸しボートは1時間30銭、ヨットは60銭でした。

ヨットはボートより一回り大きいもののこどもでも借りられたといいます。

ボート屋さんは溺れた人の救助を手助けしたので警察からの人命救助感謝状が飾られていたそうですが、度重なる洪水で舟を流されて廃業していったといいます。

魚取りの聖地

昭和25年頃、男の子たちは高水敷の池で泥んこになって四つ手網を使った魚取りに夢中になっていました。

戦後の食糧難から河川敷は一時田んぼだったので、その形状が残っていたのでしょうか?こどもたちには格好の安全な遊び場となっていました。

また、取った魚は夕飯のおかずにもなったそうです。

それから10年の間に、戦後の復興で沿川にはたくさんの工場が立ち並び、排水基準がないままに汚染水を垂れ流したので、あっという間に泳げない水質になっていきました。

同時に、地下水や水溶性天然ガスの汲み上げによる地盤沈下も起き始めました。

高水敷に溜まった水はよどんで動かず、悪臭を放つようになり、水に手を入れるのさえはばかられた時代が続きます。

昭和45(1970)年にやっと水質汚濁防止法が制定されますが、改善の兆しが見えるまでにはなお30年を要しました。

河川敷の受難

昭和34(1959)年、名古屋方面を襲った伊勢湾台風が高潮の恐ろしさを見せつけ、それから荒川でも堤防や高水敷の嵩上げが行われました。

隅田川が垂直護岸になったのもこの時です。

昭和39(1964)年の東京オリンピックは、日本に空前のスポーツブームを巻き起こしました。

「もっとグラウンドを!」という声が町中からあふれ、高水敷には次々とグラウンドができましたが大雨や洪水の度に整備が大変だったため苦情が出ていました。

昭和48(1973)年、ついに「荒川水系工事実 施基本計画」が改定されました。

当時の建設省は「200年に一度の確率の洪水を予測し、川の処理能力を現在の5,000㎥/sから7,000㎥/sにする。高水敷をこのまま放っておくと堤防に水が浸潤してもろくなる。また堤防の基礎が弱くなりクラックが入り崩れる恐れがあるので、法尻より50m幅で高水敷を造成することになった」と説明し、大規模な河川敷の造成が何年にもわたり行われました。

その結果、高水敷が高くなり、排水ドレーンも入ったことから、グラウンドの水はけはよくなりました。

一方、湿地が減少したため、約2万羽の冬鳥が棲み処を失いました。

また、この時の堤防の嵩上げによって、今までは「緑が呼んでいる」ように思えた土手が高い殺風景なコンクリート塀に代わってしまい、人々は河川敷に行くことが少なくなりました。

整備されたグラウンドからは砂が巻き上がって洗濯物を汚し、母の苦情が多くなっていきました。

荒川ルネッサンスの原点「荒川将来像計画」

平成6(1994)年の通水70周年に当たり、荒川下流工事事務所は20回にも及ぶさまざまなイベントや講演会を実施し、荒川は注目を集めました。

平成8(1996)年には「荒川将来像計画」を策定することになったのです。

これまで各市区の要望を個別に聞いてきたため、気が付けばグラウンドが続き緑との連携を欠いていました。

そこで、沿川の2市7区と一緒に町中の緑の連続性をも考慮しながら、おおむね50年先の荒川を見据えた計画を作成するというのです。

今でいう“パブリックコメント募集”が全国で初めて実施されたのです。

私は夢中になってこれに協力しました。

その後、あらかわ学会設立の構想が出て副理事長となり、「荒川で集う人々の健康で文化的な生活の実現に資するとともに、もってより良い荒川を実現するため」誰もが同じ立場で意見を言える場の構築を目指して、活動を開始しました。

将来像計画のリーディングプロジェクトに基づいて行われた「自然再生地の整備」やその後の「福祉の川づくり」による「車いす用スロープ」の設置、生物多様性をめざした「木工沈床」の設置、堤防強化のための「緩傾斜護岸工事」などが行われ、河川敷には散策やジョギング、サイクリングに訪れる人々の数が圧倒的に増えてきました。

特に、新型コロナウイルス感染症流行の折には、広々とした河川敷に親子が散歩する姿が多く見られ、憩いのひと時を提供していました。

緑の流域治水への期待

平成12(2000)年には、オランダ視察団の一員として島谷幸宏さん(現:NPO法人水圏環境研究所理事長)らと自然保全地開発とポンプ場等を見学しました。

その時印象に残ったのが「レクリエーションを兼ねた開発」と「地球温暖化を計算に入れた設計」という言葉でした。

当時の日本ではレクリエーションに税金を使うと非難される傾向があり、洪水流量の計算に温暖化問題は入っていなかったからです。

あれから20年遅れて、ようやくレクリエーションや地球温暖化が川づくりの概念に入ってきました。

これからは、洪水で崩されたからと単純に堤防の嵩上げをしたり、護岸を固いものにしたりするのではなく、人々が楽しめる豊かな川づくりを見据えた「緑の流域治水」(リスク+持続的で豊かな地域(SDGs)のマネジメント)が行われていくことを切に願っています。

そして、川中のウェルビーイングも取り戻していきたいのです。

注目を集めたプレ遠泳大会

あらかわ学会では、荒川放水路通水100周年の令和6年度から荒川での遠泳大会を恒例行事にしたいと考えています。

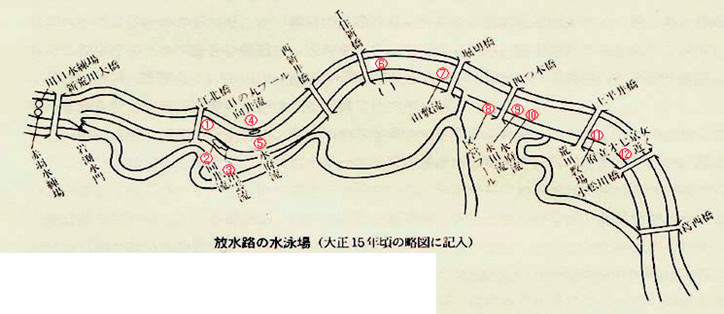

実は通水70周年の時に「泳いでみたら?」と言われて、荒川下流のふん便性大腸菌群数を調査してもらったところ、とても泳げる水質ではなかったのです。

それから検査項目に追加してくれました。

今回確認したところ、泳げる水質にまで改善していることが分かりました。

そこで令和5(2023)年9月16日、プレ遠泳大会を実施しました。

日本泳法習得者など、川での遠泳体験のある泳者11人に絞り、本番さながらにパトロール艇2艇と伴走艇2艇を付けて、泳者の安全を確保して実施しました。

午後3時、私たちは流れに乗るように上流に向かって泳ぎだしました。

満潮時には、下流から上流に向かって水が流れていることをアピールする目的もあって、この時間帯を選びました。

およそ80年ぶりに実施された遠泳大会であるので、体に感じる水質が心配でしたが、水は透き通っていて、においもなく、味もなく、チクチクしたり、かゆくなったりすることもなく、快適に泳ぐことができました。

思ったより潮の流れが強く、橋脚付近で隊列が乱れましたが、無事に乗り切ることができました。

しかし、上陸地付近は干潟が広がり、茶色に濁っていて、底が見えないので危険です。

私たちは、階段護岸に手が触れるまで泳ぎ続けて、立ち上がることにしました。

このように、頭の中だけではなく実際に泳いでみると、川中を楽しむためのさまざまな課題が見えてきました。

いろいろな地点で荒川遠泳大会を実施しながら、誰もが安全に泳げる地点を見つけ、整備してもらえたら、川中を楽しむことができ、こどもたちのふるさとの川となっていくのではないでしょうか?

ところで、プレ遠泳大会のチラシは多くの人々の注目を集めました。

複数のマスコミで取り上げられ、地元の方々の話題が遠泳の話で持ちきりだったそうです。

当日は、大勢の方が応援にきてくれました。

遠泳大会を恒例化したいと考えているのは、荒川に関心を寄せる人々が増え、水質・ごみ・護岸整備・森林保全・水害・防災、そして平和に思いをはせる機会となり、「より良い荒川」の追求に繋がっていくことが期待できるからです。

今はまだ遠大な構想にしか見えませんが、企業の方々にもぜひ自然と共生する川中ウェルビーイングの追求をお手伝いしていただければと思う次第です。

イノシシが泳いできた荒川

東京を流れる大河川、荒川が放水路だということを知らない方が、年々増えていることから、荒川のことをもっと知ってもらいたいと考え、令和6(2024)年5月、『イノシシが泳いできた荒川』という本を出版しました。

大人にもこどもにも読みやすい一冊となりました。

詳しくは、こちらをお読みください。

令和元(2019)年の台風19号は、日本の治水史上でも特筆すべき大災害でした。

これにより「流域治水」という考え方が生まれ、政策が切り替わる転換点になったのです。

荒川放水路はこの100年間、決壊することなく都会に住む私たちを守ってくれましたが、100年先の未来は私たちが主体となって私たちの命とまちを守っていかなければなりません。

良好な好奇心を持って、主体的に活動するこどもたちを育て支援して、共に解決の糸口を探していきましょう。

NPO法人あらかわ学会ホームページ

https://www.arakawa-gakkai.jp

三井 元子(みつい もとこ)

公益社団法人日本河川協会理事、環境省登録 環境カウンセラー。

1988年頃から水質・河川に関心を持ち環境活動を開始。

1996年創立のあらかわ学会副理事長として会の基礎作りを担う。

エコロジー夢企画理事長としては綾瀬川の浄化提案,生物観察等の環境教育に力を注ぐ。

太陽熱エネルギー普及啓発活動で2013年環境大臣賞受賞。

同年創作童話集『野うさぎジニーのだいじな歯』発行。

2022年『花畑運河の今昔―荒川放水路の歴史・産業遺産―』監修・発行。

2024年『イノシシが泳いできた荒川』(本の泉社)出版。

特定非営利活動法人あらかわ学会事務局長

【出典】

積算資料2024年10月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料