- 2020-03-09

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

1. はじめに

一般に「木材が燃える」ことは短所と思われている。一方,「木材がゆっくり燃える」ことは,キャンプや薪ストーブで体感している人が多いにも関わらず,それが,木材の長所という人は少ない。

近年,この「木材がゆっくり燃える」ことを長所と捉えた技術開発が,国や民間で活発に実施されて,ここ数年の法令改正の目玉となっている。

特に,今年6月25日に施行された改正建築基準法1)では,「木材がゆっくり燃える」ことを工学的に検討した成果により,従来は3階建てまでとされていた,木材を厚く・太く使う“燃えしろ設計”が4階建て以上の建築物に適用可能(現状は,4階建て,防火地域・準防火地域以外に建設される住宅や事務所などの規模・用途に限る)となった。言うなれば,木材は使い方によっては,燃えながらも火災安全性を確保することのできる,他の材料にはない性質を持った材料と言える。

また,木造は火事に弱いと思われているが,木造だから火事になるわけではない。総務省消防庁発刊の消防白書によると,出火原因の上位は,放火,コンロ,たばこ,放火の疑いなどであり,木造や鉄筋コンクリート造等の躯体に関係なく火災は発生する。その後,内装や室内に置いてある可燃物に燃え移り,部屋全体や建物全体の火災に拡がっていく。その拡がる過程で,壁や床が燃え抜けない鉄筋コンクリート造と,木造では延焼面積に差が出やすい。そうであれば,木造でもなかなか燃え抜けない壁や床を開発すればよいと考えられる。写真-1は,厚さ150mmのスギの厚板(CLT:クロス・ラミネーティッド・ティンバー(直交集成板))の表面を火災が2時間続くことを想定して加熱したものである。2時間たっても,木材が残存し,燃えていない部分には水分を有するため,裏面の温度は100℃を超えず,裏面で作業する人達があまり危険な目にあっていない。建築の火災に置き換えると,ある室で火災が起こっても,隣の室に延焼するまでに2時間以上かかり,その室の温度もさほど上昇しないというわけである。

まさに,前述の「木材がゆっくり燃える」を長所ととらえた技術開発であり,これにより,一定時間は鉄筋コンクリート造と同様の火災性状とすることが木造でも可能となる。

これらの技術開発は,2010年に施行された「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」の第3条(国の責務)第5項の「国は,建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため,木造の建築物に係る建築基準法等の規制の在り方について,木材の耐火性等に関する研究の成果,建築の専門家等の専門的な知見に基づく意見,諸外国における規制の状況等を踏まえて検討を加え,その結果に基づき,規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」により加速され,近年,安全な木造建築をつくるためにはどうすればよいかについて,多くの実験的な検討が行われている。

2. 今年6月の改正建築基準法施行

このような木材や木造の火災時の長所を盛り込んで,今年6月25日に改正建築基準法1)は施行された。この改正建築基準法では,①建築物・市街地の安全性の確保,②既存建築ストックの活用,③木造建築物の整備の推進が,3つの大きな柱となっている。

①建築物・市街地の安全性の確保では,2016年12月の新潟県・糸魚川市大規模火災等を受けて,準防火地域内に準耐火建築物や耐火建築物を建築する際に建蔽率が10%プラスされる。これは,建物を構成する部材がなかなか燃え抜けない準耐火建築物や耐火建築物が市街地に増えると,建物が連続的に延焼する市街地火災の発生が抑制されるためである。木造でも準耐火建築物や耐火建築物をつくることは可能なため,市街地での木造の活躍の場が増加すると考えられる(写真-2)。

②既存建築ストックの活用では,3階建て・延べ面積200㎡以下の住宅を,店舗や宿泊施設等の非住宅にコンバージョンする際に躯体の耐火要件がかからず改修が容易になる。これは,建物規模が小さいと避難時間が短いため,躯体の耐火措置よりは避難安全措置を強化すれば安全な建物になると考えられるためで,木造住宅の空き家の活用が促進される可能性がある(写真-3)。

③木造建築の推進では,従来,耐火建築物でしか建築できなかった建物が,耐火建築物同等以上の性能の建築物(たとえば,躯体を準耐火構造でつくり,避難安全措置や消防活動支援措置を強化した建築物)で建築できるようになる。これは,厚いか太い木材がゆっくりと燃えている間に,避難や消火活動を円滑にできるように設計するもので,中層木造の可能性が拡がる(写真-4)。

このように,木造にとっては大きな改正と言えるが,法令の緩和というよりは,むしろ,同等の火災安全性能を有する代替手法が,法令に位置づけられたと理解したほうがよく,火災安全性能の水準を落とすことなく,設計自由度が向上した点で,設計者からすると大変ありがたい改正と言えるだろう。

-

写真-2 糸魚川市大規模火災で外壁や

開口部が燃え抜けず大きな被害を免れ

た準耐火建築物 -

写真-3 3階建ての住宅の

非住宅へのコンバージョンが

容易になった -

写真-4 4階建て以上の木造建築

物を準耐火構造+避難安全措置・

消防支援措置等で設計可能になった -

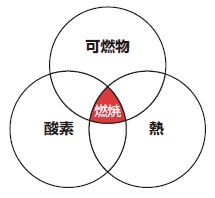

図-1 燃焼の三要素 -

写真-5 2012年の国土交通省らによる

木造3階建て学校の実大火災実験の様子 -

写真-7 京町家の厨房上

部の吹き抜けは畜煙・排煙に

有効に働く -

図-3 多方向避難・弱者対応

(一時避難場所設置)への配慮の一例時 -

写真-8 2階の窓から庇や下屋の

屋根を伝って避難が可能な京町家 - 外壁改修工事【FST工法/FSコラム工法】|FSテクニカル(株)

- その他内外装材【SD 耐火パネル】|大建工業(株)

- 外装材【ラングロン】|福泉工業(株)

- 建築用鋼製下地材【強力型角型間仕切下地】|(株)佐藤型鋼製作所

- 建築用鋼製下地材【ダイケンハイブリッド天井】|大建工業(株)

- 建築用鋼製下地材【KIRII新耐震 Full Power 天井/KIRII アングルクランプ工法/安心天井S】|(株)桐井製作所

- 建築用鋼製下地材【準構造化天井用下地SZG/SZ プール天井TMX/フォローイングSZ】|三洋工業(株)

- 建築用鋼製下地材【耐震スマート天井】|(株)佐藤型鋼製作所

- 避雷関連機器【LAN用SPD】|音羽電機工業(株)

- 避雷関連機器【Smart SPD】|(株)サンコーシャ

- 避雷関連機器【LAN用SPD PEシリーズ】|(株)ダイヘン

- 避雷関連機器【サージプロ<セーフテック>Sシリーズ/クラスII対応SPD分離器】|(株)白山

- 避雷関連機器【新JIS規格対応型SPD/高速回線避雷ユニット】|森長電子(株)

- 難燃・防炎合板【Aegis Wall】|(有)アダチ技研

- インターロッキングブロック【ターフメイク】|サンヨー宇部(株)

- 一般配管用ステンレス鋼管継手【KKベスト】|東尾メック

- 機械式鉄筋定着工事【GE-A鉄筋溶接継手工法 アクティス継手工法(3CW)】|(株)アクティス

- 建築金物工事【ホームコネクター工法】|(株)スクリムテック ジャパン

- 仕上塗材【アレスシックイ琉球】|(株)仲里ペイント

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

3. 火事に負けない木造建築をつくる

一般的に,火事に弱いと思われている木造建築を,どのようにすれば,火事に負けないようにできるか,その理屈と手法をまとめてみたい。

マッチ一本から市街地火災まで,火災は成長する災害である。この火災の成長過程にあわせて,設計者・施工者・建物使用者がそれぞれの立場でできることを考えていけば,年間20,000件以上発生している建築火災による被害を低減できると考えられる。

建築火災は,建物に存在する可燃物が燃えて起こる(図-1)。建築に存在する可燃物は,①構造躯体,②内装,③収納可燃物(建物を利活用していく上で建物内に持ち込む可燃物)の3つに大きく分類される。構造躯体は“木造特有”の可燃物,内装と収納可燃物は“構造躯体によらず存在する”可燃物である。鉄筋コンクリート造や鉄骨造でも火事が起こるのは,内装や収納可燃物が燃えるからである。

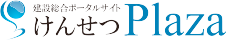

建築火災では,多くの場合,出火源→収納可燃物→内装→構造躯体の順に燃えて,表-1のように,「火災初期」→「火災成長期」→「火災最盛期」という3つの過程を経て順次成長していく。「火災初期」は出火源のみが燃えている状態,「火災成長期」は出火源から周辺の壁・天井仕上げや収納可燃物に着火し燃え拡がっている状態,「火災最盛期」はフラッシュオーバー(室内で急激に燃え拡がる現象)を経て部屋全体の激しい火災になった状態を言う(写真-5)。ここでは,それぞれの過程における火災安全上の対策例を挙げてみる。

3-1 火災初期 ~出火防止・早期発見・初期消火~

出火してすぐの「火災初期」の燃え方に影響を与えるのは,建物用途による出火源の種類(天ぷら油,たばこ,化学繊維,樹脂,木材,紙など)や火気使用の有無,消火設備の有無など,主に出火・失火に関わることである。出火防止,早期発見,初期消火など,そもそも火災を出さない,大きくしないことが重要であり,主として建物使用者が普段の利用において注意をしておきたいことである。

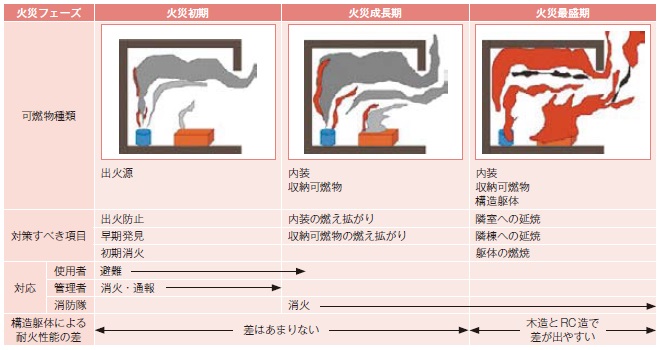

対策1:裸火などの管理

火災は小さな火種が周辺の可燃物に燃え拡がり大きくなっていく。放火を除くと,この火種は建築物の中で主に裸火や熱を使う場所に存在する。これらの裸火などをしっかりと管理して,周辺の可燃物に燃え拡がらないようにすれば,出火を防ぐことが可能と言える。具体的な対応は,下記のようなことが考えられる(図-2)。

①室内で裸火などを使う場所を限定し,その周辺の壁・天井を燃えにくい材料(せっこうボード,キッチンパネル,漆喰など)で仕上げる。さらに,裸火などの周辺に可燃物を置かない(水平距離で1m以上離す)。

②寝たばこをしない。または,寝たばこをする可能性のある部屋の壁・天井は燃えにくい材料で仕上げる。

③ガスコンロ,線香,ローソクを電気式(ランプ式)のものに代替えするなど,裸火を極力避ける。

対策2:早く見つける・早く消す工夫

建物内で出火した場合,早く見つけて早く消すことがもっとも重要となる。当たり前のことのように思えるが,出火時に毎回これができていれば,小火(ボヤ)で済むはずであるが,そうはいかない現実がある。

火災を発見する際,人が目視や臭いで発見できればよいが,就寝時などは発見が遅れることもある。そこで,センサーで火災を発見する方法が有効と言える。

また,火災を早期に発見できれば,比較的容易に消火することができる。住宅では法令で義務化されているわけではないが,火災が起こる可能性が高い部屋には消火器の設置を推奨し,早く見つけて早く消せるようにしたい。ちなみに家庭用の消火器(ホームセンターなどでも手に入るABC粉末消火器)は,消火粉末が十数秒噴射されるため,出火源(天ぷら油やふとんなど)のみが燃えているときに有効である。一方で,内装や周辺の可燃物に燃え拡がった場合には必ずしも消すことができない可能性があるため,避難を優先したほうがよいだろう。

3-2 火災成長期 ~火災の区画化・多方向避難路確保・弱者対応~

「火災成長期」の燃え方に影響を与えるのは,壁や天井の内装仕上げや室内の可燃物種類・可燃物量(表面積)など,主に内装と収納可燃物の配置状態である。内装は設計者により決定されるし,収納可燃物は建物使用者の使い方による。この2つの過程において燃えているのは,出火源と出火源周囲の内装と収納可燃物であり,まだ構造躯体の燃焼には至っておらず,木造だから火災成長しやすいわけではない。

対策1:出火室に留める

火災が起こった際,119番通報から消防隊が火災現場で放水を始めるまでの時間は早くて5~10分,遅くとも約20分と言われている。この出火後5~20分の間に,出火源周辺しか燃えず,建物全体への激しい燃焼にならないよう設計の工夫がなされていれば,火災被害は最小限に抑えられる。また,このように燃え拡がりを緩慢にできれば,出火室の温度上昇や有害な煙の発生量が抑制されて,建物使用者の避難猶予時間が長く確保できる。

出火すると,出火源周辺の壁や天井の内装材に燃え拡がって,部屋全体の火災に発展することが多い。避難猶予時間を長くするためには壁と天井の仕上げを不燃化することが有効なため(特に天井不燃化の効果が大きい),建築基準法の内装制限では,不特定多数の人が利用する特殊建築物や大規模建築物など,延べ面積が大きく,避難時間が長くなる場合や,出火可能性の高い火気使用室では,壁・天井仕上げの不燃化を求めている。

また,出火室から廊下や他室への延焼は,室内の開口部を介して起こることが多い。建築基準法の防火区画は1時間燃え抜けない扉やシャッターを求めているが,出火室に限って考えてみると,避難が完了し,消防が来るまでの10分程度,燃え抜けない扉が付いていると他室や廊下への延焼を抑制でき,被害を最小限に留められる。たとえば,住宅でよく使用される合板のフラッシュ戸とフロートガラスの框戸では,どちらが10分程度の燃え抜け抑制をできるだろうか。合板は可燃物,ガラスは不燃材料なので,ガラスのほうが燃え抜けないと考える人も少なくないかもしれないが,フロートガラスは室内でフラッシュオーバーが発生し室温が「急激」に上昇すると比較的容易に割れてしまう。

一方,合板のフラッシュ戸は厚さ4~5.5mmのベニヤ面材が両面に張られているため,木材総厚8~11mmとなる。合板等の木材は加熱を受けると表面に着火するものの,薄い木材であっても表面に炭化層を形成しながら,1mm/分程度でしか燃え進まないので,加熱開始から5~10分程度燃え抜けない。すなわち,出火可能性の高い部屋の出入口の扉をフラッシュ戸や板戸(総厚が厚いほうが燃え抜け時間が長くなる傾向がある)とすれば,火災初期の火炎や煙の拡散を一定時間抑制できる可能性が高く,容易な手法で被害を最小限にできる可能性があるわけである(写真-6)。木材の扉や壁の燃え抜け時間は木材の総厚とほぼ同じ時間(厚さ15mmであれば15分),せっこうボード厚さ12.5mmは15分以上(省令準耐火構造の要求時間。両面に張ってあれば30分以上),土壁厚さ40mmは30分以上(防火構造の要求時間)など,普段使っている材料の燃え抜け時間を知ると,簡易な区画措置を検討する際に役立つ。

対策2:安全に逃げる

火災が発生すると,火熱と大量の煙が発生する。安全に避難するためには,どのように火熱や煙から逃げるかが重要となる。京町家などの伝統的な2階建て町家では,火を使うかまどは通り庭(土間)に設けて,内装を土塗りや漆喰仕上げの大壁とし,上部は2層分吹き抜け,最頂部に煙抜き用の窓を設けている。これは,火災の発生する確率の高い部屋において,内装不燃化により壁・天井を介した延焼拡大を抑制し,さらに吹き抜けによる蓄煙と排煙により,建物使用者が容易に火熱・煙に襲われないよう,合理的な断面計画となっている(写真-7)。さらに,1階と2階をつなぐ階段は,通り庭(火災)から最も遠い位置に設けて,火・煙に汚染される部分と,建物利用者が避難する部分をできるだけ離した平面計画としている。これは,消防体制が現代ほど発達していない時代の,人命と財産を守るための先人の知恵と言える。

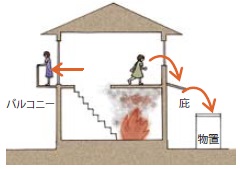

建物規模が大きくなると,建築基準法において,2方向への避難や防火区画などの措置が求められるが,規模が小さいとその対策は設計者・建物使用者に委ねられる。そのため,たとえば下記のような配慮をしておくとよいと考えられる(図-3)。

①各部屋から2方向に避難ができる経路を確保しておく。たとえば,2階からは,通常の階段に加えて,下屋や庇,塀,物置を利用して隣地に逃げる経路の確保(写真-8)。そして,この経路を建物使用者と共有し,あらかじめイメージトレーニングや避難訓練をしておく。

②上階では,逃げられないことを考えて,消防による救出を安全に待てるバルコニー(新鮮な空気のある熱くない屋外)などを設ける。

③上階において,屋外に脱出できる窓を明確にしておく。また,目隠しやデザインとして,窓の外側に設ける格子やルーバーは,室内からの避難時に取り外せるディテールにしておく。

対策3:災害弱者を守る

高齢化社会を迎え,自力で避難できない人が建物内に増えてくることは間違いない。火災時に介護者や同居者が自力避難者を介助しながら,また背負って逃げるには時間がかかる。[自力避難困難者の人数]×[一人に要する避難時間]が,建物全体から自力避難困難者全員を安全に避難させるのに要する時間である。この時間を短くするには,自力避難困難者の人数を減らすか,避難時間を短くすることが有効だが,人数が今後増えていくであろうことを考えると,避難時間を短く(=避難距離を短くする)することが設計上の対策として現実的だろう。たとえば,自力避難困難者の部屋を1階に設けてすぐに建物外へ出られるようにしたり,2階以上の場合は,部屋に隣接した安全に救助を待つことができるバルコニーを設けるのも一案だろう。火災時には,新鮮な空気のある熱くない場所がもっとも安全な場所であることを覚えておきたい。

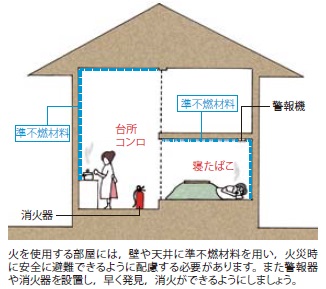

3-3 火災最盛期 ~建物間の延焼抑制・消防活動支援~

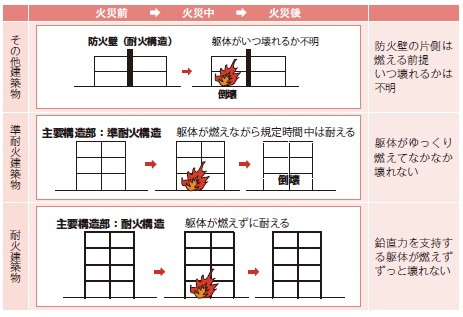

最後の「火災最盛期」では,部屋全体が800℃を超える激しい燃焼となるが,鉄筋コンクリート造や鉄骨造では,壁や床は容易に燃え抜けず,さらに柱や梁が壊れて建物崩壊も起こりにくいのに対して,木造では構造躯体が燃えて,壁・床の燃え抜けや建物崩壊が起こる可能性が出てくる。すなわち,この「火災最盛期」の防耐火性能を上げて,木造でも鉄筋コンクリート造のように,容易に壁・床が燃え抜けず,建物崩壊が起こりにくいようになれば,防耐火性能の高い木造建築をつくることが可能となる。その際,図-4のように,隣棟での火災と,当該建物からの出火の2種類の火災を想定しておくことが重要である。

対策1:建物の外周部材(外壁・軒裏・開口部)を強化する

一部屋の火災から建物全体の火災へと進展すると,次に隣棟への延焼が課題となる。建築基準法では,市街地の建物の外壁,軒裏,外壁開口部に防火構造などを求めているが,これは,図-4の右図のように,隣棟が火災になった際に,容易に外壁や軒裏を介して延焼しないためである。すなわち,防火規制で外壁に窯業系サイディングや軽量セメントモルタルなどを塗っているのはそのためである。

隣棟に延焼しにくいと,消防活動も出火した建物の消火に専念できるし,必ずしも消防が来られない大地震後の火災においても,連鎖的に建物が燃える市街地火災になりにくいと言える。すなわち,外壁・軒裏の防耐火性能を向上させるということは,建物使用者が隣棟火災からのもらい火を抑制することに加えて,消防活動支援,市街地火災抑制に寄与しており,市街地の建物にとって,外壁・軒裏は防火上もっとも重要な部位と言える。昔の町家において,隣家からの延焼を抑制するために,外壁の屋外側に土を厚く塗って,土蔵造にしたのも同じ理由と言え,素材は変われど,対策は昔も今も同じと言える。

対策2:建物内部の部材(壁・柱・はり・床)を強化する

建物規模が大きくなると,建物内部で出火した際に,壁・柱・はり・床など,建物の主要な部分(これら4部位に屋根,階段を加えて,主要構造部と呼ぶ)が燃え抜けたり,壊れると,避難安全や消防活動に支障が生じる上,周辺建物への延焼の脅威となる可能性がある。そのため,準耐火建築物や耐火建築物では,主要構造部を準耐火構造や耐火構造等として,容易に燃え抜けたり,壊れたりしない建物をつくることとしている。すなわち,準耐火建築物や耐火建築物の設計とは,表-2のように,設計者が避難者や消防隊に対して,一定時間,延焼範囲を限定し倒壊を抑制する建物を提供することを約束する行為と言えるだろう。一方で,その他建築物は,建物内部の部材に対して,建築基準法上は特に規定がかからない。言い換えるといつ燃え抜けて,壊れるかがよくわからない建物と言える。そのため,建築基準法では,木造の場合,延べ面積1,000㎡以内ごとに,耐火構造の防火壁を設けて,延焼を抑制することとしている。1,000㎡と言えば,住宅で言えば8~10棟分の床面積であり,これらが一斉に燃えて,いつ壊れるかわからないというのは,避難者や消防隊に対して申し訳ない気もする。近年,中大規模木造による,その他建築物が増加傾向にあるが,建物用途,利用者の特性等に応じた,一定時間,燃え抜けない部材,壊れない部材での設計が必要ではないだろうか。

4. おわりに

近年の木造防耐火に関する技術開発により,木造でも大規模建築物や中高層建築物を安全に設計する手法が明確になりつつあり,少しずつ建築基準法に位置づけられてきている。今年6月の法令改正では,建築基準法が改正施行されたが,その要求性能や手段を明記する,建築基準法施行令や国土交通省告示は,一部が施行されただけで,今後順次,追加される予定になっている。今後も,火災安全に配慮した木造建築をつくる手法が法令で位置づけられていくので,その動向を見守りたい。

最後に,建築基準法は最低限の基準を定めたものである。そのため,法令に合っていても火災安全上,万全なわけではない。建築基準法の規定に加えて,本稿で述べた「火事に負けない木造建築のつくり方」等を設計に盛り込みながら,安全な木造建築をつくっていきたい。

参考文献

1) 国土交通省ホームページ 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html

【出典】

積算資料公表価格版2019年11月号

最終更新日:2023-07-10