- 2021-10-18

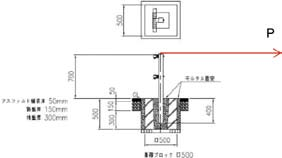

- 特集 道路の安全・安心 | 積算資料公表価格版

はじめに

一般社団法人全国道路標識・標示業協会(以下,「全標協」とする)は,道路標識や路面標示,防護柵など交通安全施設の設置工事を行う専門工事業者の団体で約560社が加盟しています。

また,広報・教育委員会の他,標識委員会,路面標示委員会,環境・防護柵等委員会を設けて施工技術や製品に関する調査・研究を行っています。

平成18(2006)年に全標協傘下の中部支部愛知県協会において,小学校で殺傷事件が起きたことや,通学途中での交通事故など,子供たちが犯罪や交通事故に脅かされていることから,ボランティア活動として「子どもを守ろうプロジェクト」を設置し,交通安全施設の技術提案を行っていくことを決定しました。

その後各県協会でも取組みを実施しました。

1.全国交流会から全国大会へ

平成21(2009)年からは,各県協会で実施した「子どもを守ろうプロジェクト」活動の報告会を「全国交流会」として開催し,毎回参加する県協会が増加していきました。

平成24(2012)年には,全国で「通学路における緊急合同点検」が実施され,その結果,各自治体は「通学路交通安全プログラム」を作成し,各地域の実情に応じた点検体制や,頻度,通学路における安全確保のためのPDCAサイクルの実施方針などを策定し,安全確保の取組みを推進していくこととなりました。

このような状況を受けて,全標協としてもこのプロジェクトに賛同する支部・県協会が増加したため,平成26(2014)年から「全国大会」を開催,令和元(2019)年度で11回目となった昨年は,全国22都道府県から137名が参加して報告会を行いました(写真-1,2)。

全標協本部では標識委員会,路面標示委員会,環境・防護柵等委員会の合同でワーキンググループを設置,「通学路・スクールゾーンの安全対策整備ガイドライン」としてパンフレットを作成して各自治体に,これまでの「高強度の歩行者自転車用柵」を,改めて「生活道路用柵」として簡易な基礎で設置できる方法を提案しています。

写真-1

「子供を守ろうプロジェクト」第11回全国大会(鹿児島サンロイヤルホテル)

三反園鹿児島県知事,大塚鹿児島県警本部長,森鹿児島市長も出席して開催された

写真-2同大会の様子

2.パンフレット「通学路・スクールゾーンの安全対策整備ガイドライン」の作成

平成24(2012)年に京都府亀岡市で発生した登下校中の児童等の列に自動車が突入する事故が発生し,その後も連続して児童が死傷する事故が発生したことを受けて,文部科学省,国土交通省および警察庁が全国の通学路について交通安全の確保に向けた緊急合同点検を実施しました。

調査の結果,対策必要箇所数が全国で7万箇所を超えていたため,各自治体に対して「通学路交通安全プログラム」を作成して安全対策の見直しを実施することになりました。

各自治体や学校関係者による通学路の安全対策の見直しが始まったことや,全標協が交通安全施設の専門工事業の団体であることなどから,「子どもを守ろうプロジェクト」での活動報告数も急増したため,平成26(2014)年度からは全国大会を開催することとして,関係自治体,学校や警察の関係者も出席した大会に発展しました。

その中で,これまでは各地域で実施してきた通学路の安全対策に対し,統一的な「整備ガイドライン」の作成を望む声が大きくなり,全標協本部では「通学路・スクールゾーンの安全対策整備ガイドライン」を策定し,それをわかりやすく解説したパンフレットを作成することとなりました。

このガイドラインは対策を講じる場所や状況に応じて検討できるように,「歩道幅員が十分に取れる場所」,「歩道と車道が分離されていない道路」,「歩道が確保できていない場所」での対応方法の他,「通学路標識の設置やスクールゾーンの設定」,「歩行者自転車専用道路の指定」なども含めて提案しています。

2-1.整備事例Ⅰ.車両用防護柵の設置と歩道のカラー化(歩道幅員が2.0m以上ある場合)

歩道幅員が2.0m以上ある道路の場合,必要に応じて車両用防護柵を設置し,歩道上をカラー塗装(明るい緑色)して通学路であることを強調することを提案しています。

2-2.整備事例Ⅱ.「高強度の歩行者自転車用柵」の設置と歩道のカラー塗装化(歩道と車道が分離されていない道路で,歩道幅員が1.0m以上,2.0m未満の場合)

歩道が2.0m未満の場合や歩道が設けられていない道路で,路面標示によって区画されている歩行者の通路(「路側帯」)では,歩道幅が2.0m未満,かつ1.0m以上確保できれば「高強度の歩行者自転車用柵」の設置を推奨しています。

なお,平成28(2016)年12月に「防護柵の設置基準・同解説」(公益社団法人・日本道路協会刊)が改訂され,「生活道路用柵」が追加されています。

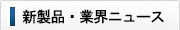

種別はP種(歩行者自転車用柵)の高強度型に位置づけられ,車両用防護柵よりも断面積が小さく,歩行空間になじみ,歩行空間が狭い道路でも設置しやすい構造となっています。

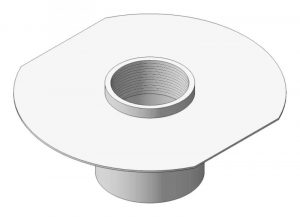

しかし,各自治体からは「歩道幅が狭く,埋設物があるため基礎の幅,深さを極力小さくすることが望ましい」という要望が多くあったため,全標協の環境・防護柵等委員会では500×500×500mmの既設の基礎で設置することが可能かどうかを検討しました(図-1,写真-3)。

その結果,支柱高700mmの柵に20kNの水平荷重を加えて基礎静荷重試験を実施した結果,基礎部分について,割れ,変形,倒れがなかったことから,高強度の歩行者自転車用柵の設置を自治体に提案して普及を図っていきたいと考えています。

図-1既設基礎での設置図面

写真-3既設基礎での設置写真

2-3.整備事例Ⅱ-1.道路中央線を抹消して歩道を確保する

歩道の空間部が1.0m未満の場合は,歩道部分を確保する方法の一つとして,車道の中央線を抹消し,道路の幅員を4.0m~5.5m未満として設置し直すことも可能ですが,中央線の抹消は所轄の警察(都道府県公安委員会)との協議が必要です(写真-4)。

写真-4中央線抹消の工事例

2-4.整備事例Ⅱ-2.歩道を片側に寄せて設置する

地形の状況やその他の理由により,道路の両側に歩道を確保することが困難な場合は,歩道を片側に寄せて設置します(写真-5)。

歩道の幅員を2.0m以上確保できれば車両用防護柵を,1.0m以上2.0m未満を確保できた場合は「高強度の歩行者自転車用柵(生活道路用柵)」を設置します。

写真-5歩道を片側に寄せた工事例

2-5.整備事例Ⅱ-3.車道を狭くして一方通行規制にする

一方通行規制が可能な場合は,車道幅員を3.0m以上として歩道を設置します。

また,歩道の幅員がどの程度取れるかによって,防護柵の種類を決定します。

2-6.その他の整備事例

通学路・スクールゾーンの設定と安全確保のため,道路標識や路面標示を設置して,自動車の走行速度を抑制,または通行を制限します(写真-6,7)。

また,路面標示シートの貼付という方法もあります。「通学路」や「児童に注意」など,注意喚起の文字やイラストを路面に貼り付けます。

地域の人や学校の関係者,児童も作業に参加すると道路の安全に対する意識が深まり,一層効果的です(写真-8)。

写真-6道路標識による規制例

写真-7路面表示による規制例

写真-8路面表示による規制例

おわりに

令和元(2019)年7月に国土交通省から「交差点で待機する歩行者の保護対策について」という事務連絡が出されています。

交差点内の横断歩道と歩道との接続部付近やその近傍で,歩行者を保護するための車止めとして鉄製ポール等のボラードの活用が提案されました。

全標協では,これからも「子どもを守ろうプロジェクト」を全国各地で取り組むこと,その結果についての報告会を毎年「全国大会」として開催することを通して通学路・スクールゾーン,そして令和元(2019)年11月に内閣府・厚生労働省連名通知により新たに設置・推進が決定した「キッズゾーン」の安全を守っていきたいと考えています。

【出典】

積算資料公表価格版2021年4月号

最終更新日:2023-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 土木施工単価 (42)

- 建築施工単価 (64)

- 建設ITガイド (161)

- BIM/CIM&i-Construction (37)

- 建築BIM (54)

- 知る見るインフラストラクチャー (4)

- 積算資料 (248)

- 積算資料速報レポート (21)

- 積算資料公表価格版 (370)

- 特集 水辺環境の整備 (1)

- 特集 地中熱利用 (5)

- 特集 基礎地盤 (4)

- 特集 高速道路 (8)

- 特集 道路の安全・安心 (12)

- 特集 水災害対策 (15)

- 特集 景観と文化の保全 (6)

- 特集 斜面防災 (15)

- 特集 生産性向上 (15)

- 特集 雪寒対策資機材 (24)

- 特集 公園・緑化・体育施設 (33)

- 特集 環境と共生する技術 (11)

- 特集 農業土木 (9)

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 (15)

- 特集 橋梁土木 (14)

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 (47)

- 特集 構造物とりこわし・解体工法 (15)

- 特集 建設現場のトイレ環境~ 快適トイレとマンホールトイレ~ (26)

- 特集 仮設資材 (10)

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 (17)

- 特集 土木インフラの維持管理 (10)

- 特集 コンクリートの維持管理 (9)

- 特集 防災減災・国土強靭化 (16)

- 特集 都市の再生 (2)

- 建設現場における熱中症対策 (2)

- 特集 カーボンニュートラルと建設 (6)

- 特集 新設トンネル工事で活躍する技術 (1)